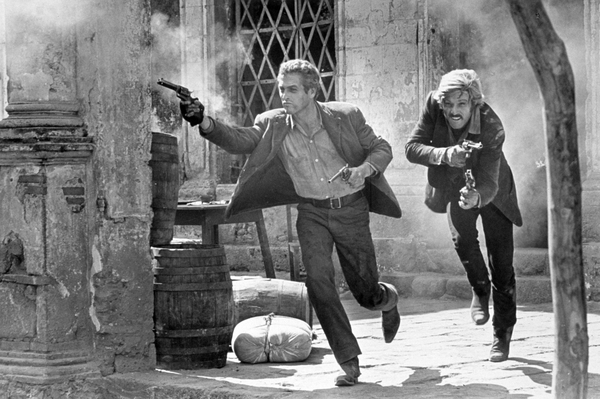

ジョージ・ロイ・ヒル監督、ポール・ニューマン、ロバート・レッドフォード、キャサリン・ロスほか出演の『明日に向って撃て!』。1969年(日本公開70年)作品。

音楽はバート・バカラック(※ご冥福をお祈りいたします。23.2.8)。主題歌「雨にぬれても」を唄うのはB・J・トーマス。

1890年代の西部。ブッチ・キャシディ(ポール・ニューマン)とサンダンス・キッド(ロバート・レッドフォード)は「壁の穴」強盗団での度重なる列車強盗や銀行強盗でお尋ね者となり、名うての追跡者たちに命を狙われることになる。南米ボリビアではゴールドラッシュの真っ最中だと言うブッチの言葉を信じて、サンダンス・キッドは恋人のエッタ・プレイス(キャサリン・ロス)も伴い3人で現地へ向かうが…。

ネタバレを含みます。

「テアトル・クラシックス ACT.2 名優ポール・ニューマン 碧い瞳の反逆児」と題して、P・ニューマンの主演作4本『明日に向って撃て!』『熱いトタン屋根の猫』(1958年作品。日本公開59年)『ハスラー』(1961年作品。日本公開62年)『暴力脱獄』(1967年作品。日本公開68年)が順次上映中。

「テアトル・クラシックス」は「ACT.1 愛しのミュージカル映画たち」でフレッド・アステア、ジュディ・ガーランド主演の『イースター・パレード』を観ましたが、その第2弾で今回はポール・ニューマン特集。

『明日に向って~』は90年代にTV放映されたものを観たんですが(おそらく吹替版)、B・J・トーマスの名曲に乗ってポール・ニューマンとキャサリン・ロスが自転車で走っている場面ぐらいしか覚えてなくて(あとは、ラストのストップモーション)、最後は主人公たちの死で終わる、というのがいかにもアメリカン・ニュー・シネマ的な作品ではあった。

全然別の作品なのはわかってるけど、同様にアメリカン・ニュー・シネマの1本である『俺たちに明日はない』(1967年作品。日本公開68年)と邦題が紛らわしいな、と。いや、もちろん間違いませんけどね。

『明日に向って撃て!』の原題は“Butch Cassidy and the Sundance Kid”で、『俺たちに明日はない』の方の原題は“Bonnie and Clyde”と、いずれも主人公たちの名前。

それが日本ではこういうふうになる、というのが面白い。マカロニウエスタンも邦題が似たようなのばかりで紛らわしかったもんね。だけど、『ボニーとクライド』や『ブッチ・キャシディとサンダンス・キッド』よりはよっぽどいい。

『俺たちに明日はない』も『明日に向って撃て!』も実在の人物がモデルになっていて、『俺たちに~』の舞台は1930年代。『明日に向って~』は西部開拓時代が終わりを迎えた1890年代。

『明日に向って~』を観ていてサム・ペキンパー監督の『ワイルドバンチ』(1969) を思い浮かべたんですが、実際にブッチ・キャシディやサンダンス・キッドたちの強盗団は「ワイルドバンチ」と呼ばれていたそうだから、2本の映画はおおもとのところで繋がっているんですね。

大勢の敵に囲まれて、って最後も同じだし。

『ワイルドバンチ』もイイ顔のオヤジたちの人間臭さが魅力だった一方で、スローモーションを使ったアクションシーン、というか血飛沫殺戮シーンが印象的だったのに比べると、『明日に向って~』はもっと「のどか」というか、血生臭さを見せることはほとんどなくユーモラスで、アクション映画、というほどのアクションもないし、もうほとんどポール・ニューマンとロバート・レッドフォードの俳優としての魅力でもってるといった感じ。

イタズラ小僧のようなニューマンの笑顔と、表情がちょっと硬めで時に威圧的でもあるけれどブッチのユーモアに感化されたように少年みたいなピュアさも見せるサンダンス=レッドフォードのコンビは最高ですよね。

当時、レッドフォードはまだほとんど無名に近かった、というのが驚き。劇中ではポール・ニューマンと互角に渡り合ってるように見えるから。

レッドフォードが92年に監督した『リバー・ランズ・スルー・イット』に出演したブラッド・ピットは、当時その美貌を「レッドフォードの再来」と言われたけれど、でも『明日に向って~』のレッドフォードにはブラピ以上の美しさと男臭さを感じる。

ただ、アメリカン・ニュー・シネマの時代には“滅びゆく男の美学”みたいなものへの思い入れを作品に込められたのかもしれないけれど、それは現在の目で見るといささか、というよりかなり不快でもある。

レッドフォード演じるサンダンス・キッドがイチャつくブッチとエッタを見て「(エッタを)くれてやる」と言うところに顕著なように、男尊女卑が酷いんだよね。恋人をモノ扱い。

ブッチが娼館でベッドをともにする女性も、「あなたは他の男たちと違って優しい」と彼を褒める(似たようなやりとりがイーストウッドの『許されざる者』でもあった)。それがビジネストークなのか本音なのかはわからないが、女たちはあくまでも男たちの付属物のような描かれ方。

実際、あの時代はそうだったのかもしれないし、『俺たちに~』のボニーがそうだったようにブッチやサンダンスみたいな腕の立つ悪党に夢中になる女たちもいたのでしょうが、今の僕はもはや彼らのような男たちに素朴に憧れられないんだよね。

テアトル・クラシックスAct.2 名優ポール・ニューマン特集 碧い瞳の反逆児『#明日に向かって撃て!』、ニューマンもレッドフォードも男前で見応えあったけど、今ならむしろエッタ(キャサリン・ロス)の視点で描かれた物語が観たい。かつての「男らしさ」も別の描かれ方をされていいと思う。

— ei-gataro (@chubow_deppoo) 2022年10月23日

メキシコだとかボリビアだとかにゴールドラッシュの夢を見て流れ着く…ってアメリカ人の夢物語も、現地の人たちにとってはただの迷惑かもしれんしなぁ。「古き良き時代の名画」みたいな謳い文句も現在の目でいろいろ批判することはできる。そのうえで楽しみたい。

— ei-gataro (@chubow_deppoo) 2022年10月23日

アウトローを権力への反逆者として英雄視できた時代。ある意味確かに「良き時代」ではあったのかもしれない。『ワイルドバンチ』とか『俺たちに明日はない』も観たいなぁ。

— ei-gataro (@chubow_deppoo) 2022年10月23日

現実を見れば、暴力を行使する者がけっして“ヒーロー”などではないことがわかる。今では銀行強盗や列車強盗に愉快さを感じるのは難しい。だからこそのスクリーンの中だけにあったかつての「良き時代」。

— ei-gataro (@chubow_deppoo) 2022年10月23日

ポール・ニューマンとロバート・レッドフォードは、その後同じジョージ・ロイ・ヒル監督の『スティング』で再び共演して、あの映画もなかなか愉快でしたが、男同士のブロマンス的なノリが人気の理由の一つでもあるんでしょう。

『明日に向って撃て!』も、エッタの存在は映画に華やかさをもたらす彩りの一つではあるものの、メインの要素ではない。

エッタは自らの意思で彼らと離れてアメリカに戻っていくけれど、あくまでも主役は「男たち」。

エッタ・プレイスという女性はブッチの恋人だったアン・バセットと同一人物説もあるそうで、この映画ではブッチとサンダンスに手を貸したり娼婦以外で彼らと男女の関係を持つ女性はエッタだけだから、エッタ=アン・バセットという描き方をしているのかもしれないけれど、残されているエッタの写真とアン・バセットの写真を見比べると、明らかに別人なんですよね。

左の写真はサンダンス・キッドとエッタ・プレイス。右側の写真はアン・バセット。

エッタは教師だったけど、アン・バセットは学校教育は受けていたが、その後は牧場で働いていたというし。

Twitterの呟きでも書いたように、僕はむしろ今ではエッタ・プレイスやアン・バセットのような女性たちの視点で描かれた物語が観たいなぁ。

それこそ、「有害な男らしさ」が糾弾もされるようになった現代的な視座じゃなかろうか。

セルジオ・レオーネ監督の『続・夕陽のガンマン』は南北戦争中の軍隊にクリント・イーストウッドやイーライ・ウォラック、リー・ヴァン・クリーフら賞金稼ぎのガンマンたちが紛れ込んでお宝を探して戦場で右往左往するお話だったけど、『明日に向って撃て!』でもブッチはボリビアでの一獲千金の夢を見ていて、それが失われた夢でしかないことを知ると、今度はオーストラリアに行こう、とサンダンス・キッドを誘う。あそこは、観客は懲りない男たちに呆れつつ笑いながら泣く場面だよな。

ピンカートン探偵社に命を狙われて、軍隊に入って米西戦争で戦いたい、と告げるブッチを、昔からかかわりのあった保安官は「虫が良過ぎる」と鼻で笑う。

これまで散々悪行を重ねてきたお前たちには、どの道破滅が待っているのだ、と。

青春の挫折。若さを失い、男たちは消えていく。そこに酔って涙を流せた時代。

ポール・ニューマンのブッチ・キャシディとロバート・レッドフォードのサンダンス・キッドのコンビを見てると、まるでヤンキー漫画に出てくる主人公コンビみたいなんだよね。たとえば「今日から俺は!!」のあの2人組みたいな。

ポーカーをやっててイカサマ呼ばわりされて、「サンダンス・キッド」という名前を出した途端に相手がビビって立ち尽くす様子なんて、ヤンキー漫画のクンロクの入れ合いみたいなもので。

仲間割れして決闘、みたいになったら不意を突いて相手のキ○タマ蹴り上げて決着がつくとことか、列車強盗するたびに同じ男が金庫番を担当しているくだりのレオーネ映画っぽいユーモアなど、そういうヤンチャな男たちがワイワイやってる楽しさって、つまり「不良モノ」の楽しさでしょう。

それはあくまでもフィクションの中だからこそ、美化できたり面白可笑しくもできるものなんだけど。

映画は面白かったけど、もうすでに消えてしまったものを見ているような、そんな心持ちでした。

今回の上映は特に4Kだとかリマスターとかいった断わりがないので画質は以前のものから向上してはいないのかもしれませんが、それでも汚れ一つなく画面がガタつきもしない映像の中で粗めのフィルムの粒子とアンバーに染まった画面を見つめながら至福の時間を過ごせたのでした。

「名画」と呼ばれる映画の中には今では通用しない価値観による物語が描かれているものもあるけれど、それでもけっして色褪せないのは名優たちの演技ですね。これに勝るものはないなぁ。

関連記事

『タワーリング・インフェルノ』

『大統領の陰謀』

『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ』

『カラミティ』

『ビデオドローム』

![明日に向って撃て! [Blu-ray] 明日に向って撃て! [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/516HQTXCofL._SL500_.jpg)

![明日に向って撃て! [AmazonDVDコレクション] [Blu-ray] 明日に向って撃て! [AmazonDVDコレクション] [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/510KErjzocL._SL500_.jpg)