ジョン・ギラーミン監督、ポール・ニューマン、スティーヴ・マックィーン、ウィリアム・ホールデン、フェイ・ダナウェイ、リチャード・チェンバレン、フレッド・アステア、ジェニファー・ジョーンズ、O・J・シンプソン、ロバート・ヴォーン、スーザン・ブレイクリー、スーザン・フラネリー、ロバート・ワグナーほか出演の『タワーリング・インフェルノ』。1974年作品。日本公開75年。

音楽はジョン・ウィリアムズ。

原作は、リチャード・マーティン・スターンの「そびえたつ地獄」とトーマス・N・ロビンソンの「タワーリング・インフェルノ」。

第47回アカデミー賞、撮影賞、編集賞、歌曲賞(「愛のテーマ」)受賞。

サンフランシスコにそびえ立つ地上138階の超高層ビル“グラス・タワー”の落成式の日、発電機の故障から発火、たちまちビルは炎の地獄と化す。

(映画.comのあらすじを引用)

「午前十時の映画祭13」で『バックドラフト』(感想はこちら)の次がこれという、夏場になかなか火事づいてますが(笑) …いや、火事には気をつけなきゃいけないけど、まぁこれはあくまでも娯楽作品なので。

そういえば、1982年には日本でホテルニュージャパンの火災が起こってますね。『タワーリング・インフェルノ』の教訓はまったく活かされなかったんだな。

『タワーリング・インフェルノ』は、以前BSか何かでやってたのをクライマックスあたりだけ観た記憶があるんですが、最初から最後まで通して観るのは僕はおそらくこれが初めてだろうし*1、もちろん劇場でも初鑑賞。

70年代の映画ってこれまでそんなに数多く観ていないから、今観ると結構新鮮なんですよね。映画館の大きなスクリーンで観るのは貴重な経験だから楽しみにしていました。

『ポセイドン・アドベンチャー』(1972年作品。日本公開73年)のアーウィン・アレン製作のパニック映画。

ジョン・ギラーミン、といえば76年の悪名高き『キングコング』もありますが、そちらも昔TVで放映されていたのを「ながら観」した程度で、ちゃんと覚えていない。カルロ・ランバルディによるコングの実物大模型が“でくの坊”過ぎてバカにされてますが、リック・ベイカーがコングを演じた着ぐるみの出来やミニチュア撮影はなかなか見応えがあるから、機会があったらいつかこちらも上映してほしいです(なんだったらついでに『キングコング2』もw)。

ギラーミン、という名前は、僕なんかは『のび太の宇宙開拓史』(1981) の悪役の名前として記憶していますねぇ。藤子・F・不二雄先生は、絶対この映画監督からキャラクター名を取ってるよね。

さて、『タワーリング・インフェルノ』なんですが、タワー内部の黄色い絨毯とか、椅子やテーブル、壁などのデザインや色合い、どこか安っぽい感じのセットなど全体的に漂う70年代の香りがなかなかよかったです(^o^)

登場していきなりエロいフェイ・ダナウェイ。

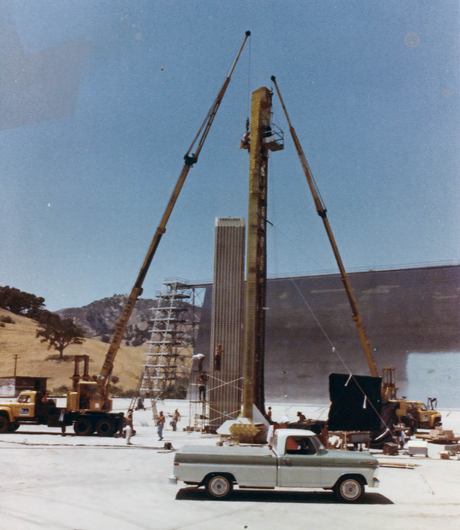

舞台となるグラス・タワーは架空の超高層ビルで、入り口はバンク・オブ・アメリカビル、エレヴェーターはハイアット・リージェンシーホテルなど、実在の建物を使ってロケしていて、建物の内部はセット、外観はミニチュアで表現している。

ミニチュア、といってもそのスケールは巨大で、もはや本物のビルほどの高さ。炎やクライマックスで放水されるタンクの水の粒の大きさなどもあるから、これぐらいデカく作らないとリアルに見えないということですね。

『プレイタイム』(感想はこちら)でジャック・タチが撮影のために作った“タチ・ヴィル”を思い出しますが。

冒頭で、実景に2つのビルが見事にハメ込んであるけど、グラスワークを使ったのかな。オプチカル合成にしてはまわりの風景に馴染み過ぎてるもんな。

今ならCGでビルごと描いちゃうか、ミニチュアを使っても、そのあとデジタルでいろいろと映像に手を加えるから、こういう「撮りきり」の画って完成した映画でそのまま映し出されることはないんですよね。だからこそ、今あらためて観ると、「そこにある」というリアリティを感じる。もちろん、本物ではないだろうことは観ていてわかるんだけれども。時々、エレヴェーターの中に閉じ込められた人々が人形になっちゃったりするからw

さすがに特撮に関してはどうしたって粗が見えてしまうのだけれど、でも80年代頃までの映画はちゃんと作り物で撮ってるから、僕は下手なCG使ってるその後の作品よりも好きだったりするんですよ。

ポール・ニューマンがビルの吹き抜けの部分を伝っていく場面なんかも合成であることはまるわかり(ビルとビルにロープを渡して救命籠で人を移動させる場面も)だから今の目で見ると確かにキツいものがあるんだけど、あの吹き抜けの場面って多分『ダイ・ハード』(1988年作品。日本公開89年)の同様の場面に影響を与えてますよね。昔の映画にはそういう発見があるのが楽しいし、それから粗削りな部分がかえって魅力だったりもする。

『タワーリング・インフェルノ』はいわゆる「グランド・ホテル形式」で大勢の登場人物たちの物語が並行して描かれるんですが、人間ドラマの場面でも俳優たちに結構派手な炎が迫ってきていたりして、今だったら安全対策もしてあるだろうし、なんだったら炎はCGだったりもするんだけれど、この時代はそんなのないから全部本物の火なわけで、観ていてハラハラした。

当時すでに高齢だったフレッド・アステアも身体張ってるし。

劇中で女性と一緒にわずかにダンスするシーンがあったけど、昔のような見事なステップを踏むミュージカル映画と違ってパニック映画なんだから、こういう映画にどうしてあえて出ようと思ったんだろう。

ロバート・ワグナーなんてロマンティックに秘書と密会していてあっという間に死んじゃうし、その秘書のローリー(スーザン・フラネリー)も下着姿のままで炎とともに窓から落下という悲惨な死に方。

画面の手前に落ちていく時にスタントウーマン(もしくはマン)が思いっきり顔を隠していて、シリアスな場面なのに笑いそうになってしまった。

アステア演じる才能のない詐欺師が好意を持っていた女性・リゾレット(ジェニファー・ジョーンズ)も、せっかくエレヴェーターで逃げられそうだったのに、こちらもガラスが割れてそのまま彼女だけ墜落死。女性の死に方が酷過ぎる。

ロバート・ヴォーン演じる上院議員は、リチャード・チェンバレン演じるビル火災のすべての元凶であるロジャーが一人だけ勝手に救命籠で逃げようとするのを引き戻そうとして、これまたはずみで墜落していた。彼が墜落する模様は映ってなくて、画面からハケておしまい。あっけなさ過ぎる最期。

リチャード・チェンバレンって三船敏郎と共演したアメリカのTVドラマ「将軍 Shōgun」(地上波で放映していたのをちょっとだけ観たことがある)やシャロン・ストーンがヒロインを演じていた『キング・ソロモンの秘宝』(こちらもTVでやってたのを少しだけ観た)などで有名だけど、彼が主演した『キング・ソロモンの秘宝』っていかにもインディ・ジョーンズやゼメキスの『ロマンシング・ストーン』の成功にあやかったようなシリーズだよなぁ、と思ってたら(実際そうなんだが)、リチャード・チェンバレンご本人は現在89歳でインディ役のハリソン・フォードよりも年上。結構なご年配なのだった。

『タワーリング・インフェルノ』ではグラス・タワーのオーナーのダンカン(ウィリアム・ホールデン)の娘婿で、完全な悪役。調子に乗った成り上がりの若造役だから若く見えたけど、当時もそこそこいいお年だったんだな。

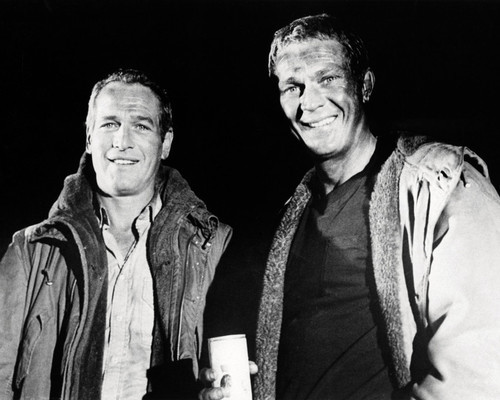

この映画は、ロジャーの妻のパティ(スーザン・ブレイクリー)や先ほどのローリーのように若くて美しい女性や子どもたちも出てはくるけれど、基本、主要な登場人物はおっさんばっかでそういうところもあの当時っぽいなぁ、と。だって、主演がポール・ニューマンとスティーヴ・マックィーンだからなぁ(って、当時の彼らはそこまでおっさんじゃないんだが──ニューマン=49歳、マックィーン=44歳──今とは俳優の年の取り方が違ってたからね)。今こういう映画作るなら、絶対に若者(あるいは若く見える役者)を主人公にするでしょ。

でも、いい顔したおじさんやおばさんたちが一所懸命頑張ってる姿に、なんだか胸を打たれるんですよね。

主要な登場人物の人数が限られていた『ポセイドン・アドベンチャー』に比べると、主人公であるポール・ニューマン演じるダグやマックィーン演じるオハラハンを除けば、人数が多い分、視点が分散されるためにそれぞれの人物たちに寄り添いづらいところはある。

まぁ「パニック映画」ですから、思わぬ人があっさり死んでしまうというのもショッキングな見どころではあって、そこをこそ楽しむという、ホラー映画と同様に無責任な娯楽なんだよな。

最後にウィリアム・ホールデンがなんかとってつけたような教訓を呟いたりするんだけど、そもそも経費をケチってロジャーの愚行を招き、火事が起きても客たちをすぐに避難させなかったお前のせいだろ、と思うし、全然説得力がないのがまた70年代っぽくて最高。

O・J・シンプソン演じる保安係主任が子どもたちを助けるためにドアを蹴破ろうとするんだけど、『裸の銃を持つ男』の何作目だったかで(3作目かな?)刑事役のシンプソンがドアを蹴ったらそこだけ穴が開いて彼の足が出てくるギャグシーンがあったのを思い出して、ここでも笑いそうになってしまった。

70年代のパニック映画ってもちろん演じ手はみんな真剣だからこそ、女の人が「あ~!!」って叫びながらビルの下に落ちていく姿が人形だったりすると微笑ましくて堪らなくなる。

劇中、この中の5名が死亡。

面白かったですよ。鑑賞後に上映時間が165分あったことを知ったんだけど、そんなに長く感じなかった。

現在作られているような迫真のディザスター・ムーヴィーを期待するといろいろユルいかもしれませんが、タワーの中で流れてたいかにもなラウンジ・ミュージックや女性歌手が唄っていたカーペンターズみたいな歌など、70年代な雰囲気が心地よくて、だからこそそのあとで登場人物たちがどんどん死んでいく展開は悲壮感溢れていた。当時の暗い世相も反映していたのでしょう、ちょっと現在に通じるものを感じるんですよね。

「午前十時の映画祭13」では12月に、やはり70年代に作られた『カサンドラ・クロス』(1976) も上映される予定なので、ぜひ観たいと思います。

関連記事

『カサンドラ・クロス』

『明日に向って撃て!』

『ブリット』

『大脱走』

『チャイナタウン』

『イースター・パレード』

『スーパーマンIII 電子の要塞』

![タワーリング・インフェルノ 日本語吹替音声追加収録版 ブルーレイ [Blu-ray] タワーリング・インフェルノ 日本語吹替音声追加収録版 ブルーレイ [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51K19g+5GhL._SL500_.jpg)

![タワーリング・インフェルノ [DVD] タワーリング・インフェルノ [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51X+PAkQVNL._SL500_.jpg)