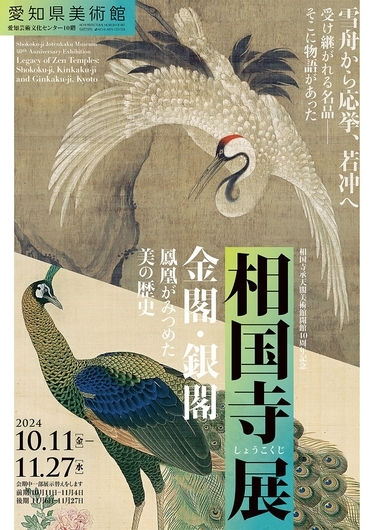

すでに終了してしまいましたが、愛知県美術館で10月11日(金) から11月27日(水) まで開催されていた「相国寺展 金閣・銀閣 鳳凰がみつめた美の歴史」に行ってきました。

ポスターに円山応挙や伊藤若冲など、なんとなく知ってる名前があったので興味を持ったんですが、てっきり日本画の展示会だと思っていたら、京都にある相国寺(しょうこくじ)というお寺やその山外塔頭である金閣寺(鹿苑寺)、銀閣寺(慈照寺)が所有する書や絵画など国宝や重要文化財、歴史的な品々を展示している相国寺承天閣美術館が公開してきたものたちだったんですね。

僕は仏教徒ではないし、お寺や古い美術品などに詳しいのでもそういうものたちに特別関心が高いわけでもないんですが、古いものを見ていると落ち着くというか、時々そういうものに触れていたくなる。

催しも終了間際でしたが、週末ということもあってお客さんは入っていました。

でも、内容としては結構地味なものが多いわりには若いお客さん(小さな子ども連れの夫婦やカップルなども)もたくさんいて意外だった。

だって、展示されているのは書とかお坊さんの肖像画(頂相 ちんそう)など、正直僕が観ていてもその良さや凄さがよくわからないものばかりだったから。

皆さん、国宝などの貴重な品だからこそ、観ておこう、と思ったんだろうか。

まぁ、なかなか京都までは行けないから、地元で観られるのなら、ということかもしれないし、想像以上にこういう日本の古い貴重な品々に興味のある若い人は多いのかも。

金閣寺が放火されて炎上した時に、別のところに保管されていたおかげで一緒に燃えずに済んだ鳳凰など、そりゃ貴重だよなぁ。実物を見られて嬉しい。

展示品は撮影禁止なので、画像はお借りしてます。

だから、美術的にどうこうというよりも、歴史的に貴重なものを観ている、という感じだったし、若冲の絵なんかでも筆でチョイチョイと落書きしたように見える簡略化された絵とか展示されていたけど、それを評価するのは僕のようなド素人には難しい。

でも、彼が描いた有名な虎の絵が中国の絵を模写したもの(実際には朝鮮絵画だそうだが)だったり、中国からの影響の強さをほんとに感じましたね。日本画の多くには、中国の絵に元ネタがあるということ。日本を代表する絵師たちも、そこから多くを学んだんだな。

左:伝李公麟 虎図 (16世紀後半) 正伝寺所蔵 右:伊藤若冲 竹虎図 (18世紀末) 鹿苑寺所蔵

今、「中国」というとこの国では何か眉をひそめるような人たちもいるし、ハッキリと警戒や差別の対象のように扱われたりもしているけれど、そもそも中国の文化、歴史、美術などは日本がお手本とすべきものだったのだし、多くの絵師たちが修行のために留学したり、本当に憧れの国だったんだよな。

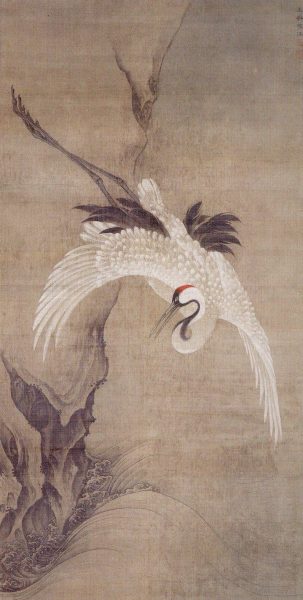

一方では、応挙の描く孔雀など実に写実的で微細で美しかったし、若冲の鶴もそうで、だから一見落書きのような絵であっても、そういう絵がめちゃくちゃ巧い人たちがチャチャッと描くからこその味なのでしょう。

円山応挙 牡丹孔雀図

伊藤若冲 白鶴図・浪に鶴

若冲が金閣寺のふすまに描いた絵も実物が展示されていましたが、相国寺そのものが長い歴史の中で何度も焼失したり、また建て直されたり、何百年にも渡って手を加えられてきたんですね。そして現在まで遺されてきた、日本の歴史の一部でもある。

室町幕府第3代将軍の足利義満によって金閣寺が建立されたことなど、僕はそのあたりの歴史にもまったく無知でしたが、今回の展示を巡ることは歴史の勉強をしているようでもあり、自分が住む国の歴史を少しだけ知ることができました。それは大切なことでもある。

足利義満像

若い女性のお客さんたちが、達磨さんの絵に感嘆しながら見入ってて、あぁ、ありがたいものを観ている、という感覚なのかな、と。お寺とか仏像とか、若くても好きな人はいるもんね。

そこはどうしたって宗教的な関心もあるのだろうし、お寺にかかわるものなんだから当然ながら信仰心とも無関係なわけがなくて、日本人の多くが神社仏閣やそこに収められている歴史的な品々に興味を惹かれるのは、無意識のうちにこれまで生きてきた中で触れてきた「日本的」なものに反応しているんだろう。それは僕も例外ではない。

ただ宗教的な心得のない僕は、個人的には卓越した絵の技術、動物や植物を丹念に観察して描いた写実的な絵に時代を超えた美しさを見ます。今回展示されていた中ではわずかな点数のそういう美しい絵に見惚れた。

名前は聞いたことあるけどちゃんと絵を観たことがなかった雪舟とか、また意外とカラフルな中国の絵画など、こういう機会じゃなければ僕なんかは観ることがないからなかなか面白かったです。

絵を観ているだけではそれの由来も何もわからないので音声ガイドの助けを借りて(ナヴィゲーターは向井理さん)、室町時代から今日まで伝えられるお寺や収蔵品について解説してもらいながらの鑑賞でした。

来年の3/29(土) から東京で開催されるんですね。

お近くにお住まいでご興味を持たれましたら、ぜひどうぞ。