セルジュ・ゲンズブール監督、ジョー・ダレッサンドロ、ジェーン・バーキン、ユーグ・ケスケル、ラインハルト・コルデホフ、ジェラール・ドパルデュー、ミシェル・ブラン、ジミー・“ラヴァー・マン”・デイヴィスほか出演の『ジュ・テーム・モワ・ノン・プリュ 4K完全無修正版』。1976年作品。R18+。

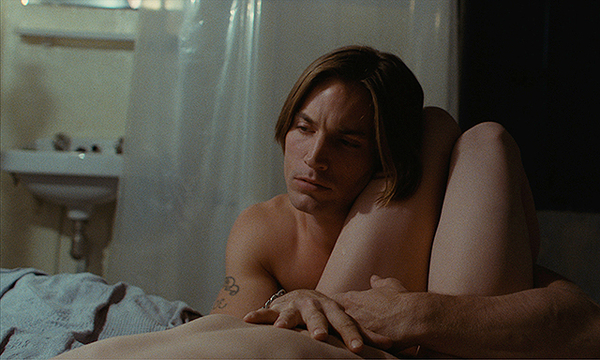

ゴミ回収業者のクラスキー(ジョー・ダレッサンドロ)とパドヴァン(ユーグ・ケスケル)は、あるスナックバーに小型のダンプカーで立ち寄る。そこで働く娘ジョニー(ジェーン・バーキン)とクラスキーは惹かれ合うが、クラスキーとパドヴァンは同性愛の関係だった。

セルジュ・ゲンズブールが1967年に不倫相手だったブリジット・バルドーのために作った曲「Je t'aime... moi non plus」は、バルドーの夫の逆鱗に触れてお蔵入りになっていたが、69年に当時ゲンズブールが付き合っていたジェーン・バーキンとのデュエットで新たに録音したヴァージョンでリリースされて、大ヒットしてきわどい歌詞と演出で国によっては発禁にもなった。

この映画では歌詞の入っていないインストゥルメンタルが使われている。

僕は「Je t'aime... moi non plus」が発売されて話題を呼んだ時代も映画『ジュ・テーム・モワ・ノン・プリュ』が作られた頃もリアルタイムでは知らないし、音楽にも無知だからセルジュ・ゲンズブールについての知識もないんですが、1990年代にこの映画がリヴァイヴァル公開された時に観ています。

今年は1991年に亡くなったゲンズブールの没後30周年で、それを記念して『ジュ・テーム~』の4K完全無修正版が公開されることになったようで。

もうあまりよく覚えてはいないけれど、あえて今回「完全無修正版」と銘打っているからには、95年の前回の公開時には「ぼかし」が入っていたんでしょうね。

あと、ずっと忘れていたけど、同じ年に日本公開されたゲンズブールの最後の監督作で露出狂の話だった『スタン・ザ・フラッシャー』(1990)も観ていたことを思い出したのでした。その後、主演のエロディ・ブシェーズが出演した『キッドナッパー』(98)も映画館で観たんじゃなかったかな。

あの当時はアーティスティックな作品に憧れがあったし、まぁ、ぶっちゃけエロそうだったから観たんだけどw これも内容を見事なまでに覚えてないんだよなぁ。

この映画や『ジュ・テーム~』を初めて観た時には、ゲンズブールが亡くなってからまだそんなに月日が経っていなかったんだな。

90年代にもセルジュ・ゲンズブールやエルメスのバッグの名前にもなっているジェーン・バーキンのことは知っていたし、彼らふたりの娘シャルロット・ゲンズブールもすでに何本もの映画に出演していたから、そのうえで意識して劇場へ観にいったんだと思うけど、ただ、僕は先ほども申し上げたようにセルジュ・ゲンズブールの音楽のことをよく知らないし、恥ずかしながらジェーン・バーキンやシャルロット・ゲンズブールが出演した映画もほとんど観たことがないんですよね。

フランス・ギャルが唄う有名な「夢みるシャンソン人形」がゲンズブールの作詞・作曲なように、これまで知らずに彼が作った曲を聴いていた、ということはあるだろうけど。

ジェーン・バーキンは東日本大震災の時にいち早く支援のためのチャリティ・コンサートを行なってくれているけれど、あいにく僕は彼女の歌もちゃんと聴いたことがない。

だから、ジェーン・バーキンの僕のイメージは90年代ぐらいに写真で見かけた彼女の姿と『ジュ・テーム~』での少年のような中性的な雰囲気の彼女(劇場パンフレットの解説によれば、バーキンのあのショートヘアはヅラだったのだそうだが)のまま止まっている。

この映画の彼女はほんとに美しく整った顔に見惚れるほどなんだけど、口を開くと空きっ歯でどこかユーモラスでもある。

これがアメリカ人だったら確実に歯列矯正してるとこだろうけど、イギリス人のバーキンは自分の生まれ持った歯に誇りを持っているんだろうか。イギリス人が歯を矯正しない、というのはよくネタにされてますが。

さて、20何年ぶりかに観た『ジュ・テーム・モワ・ノン・プリュ』には、当惑を禁じ得なかった。

だって、これ「尻の穴」についての映画なんだもの。

今回は下半身関連のワードが続くので、不快に感じられるかたがいらっしゃるかもしれませんが、でも、この映画はそういう内容だし、だからただいたずらに下品な言葉を並べてるだけじゃないことをお断わりしておきます。

ジェーン・バーキン演じる「胸と尻がぺったんこ」な娘ジョニーとクラスキーはベッドをともにするが、クラスキーはどうしてもジョニーの「前の穴」に挿れることができない。

彼が同性愛者であることに気づいたジョニーは、「オカマなんだ。オカマ野郎!」と罵ったあとに、うずくまってクラスキーに尻を向ける。バッチこーい!と。

「後ろの穴」にクラスキーのナニが入って痛みで悲鳴を上げるジョニー。その悲鳴のせいで何軒ものモーテルから追い出されるふたり。

悲鳴を上げてる女の子のコーモンによく挿れられるよな、と思うが。

昔勤めていたところで、ある女性が彼氏とAnal Sexを試したところ、彼氏の棒に彼女のウ○コがついて彼氏が萎えた、というエピソードを嬉々として話してくれて食欲が失せたことがあった。

また、男の友人がカノジョとの“プレイ”で自分のAnusを責めてもらったら、ユルくなってしまってそのあとしばらくウン○が漏れて大変だったという話を聴いて、またしても食欲がなくなったのだった。

…なんでみんなケツの穴に入れたがるんだよ^_^; 肛門は出すところで入れるところじゃない。入れていいのは座薬と浣腸だけだろ。

『ジュ・テーム・モワ・ノン・プリュ』で、クラスキーは「前か後ろかなんて問題じゃない。大事なのは体を合わせ同時に達すること」だと言うけれど、だったら「後ろの穴」にこだわる必要はないじゃないか。

奇しくも同じ年の映画(しかもフランスの資本)『愛のコリーダ』でも阿部定は吉蔵のおち○ちんを自分のアソコに挿れることに執着するんだけど、僕にはこの「挿入」へのこだわりがよくわからなくて。

身体を合わせて達すること、は「挿入」以外では無理なのだろうか。

もしも片方が「挿入」が無理な状態なら、別の方法で愛し合うことだって可能でしょ。なんで相手に無理させてでも挿れなきゃいけないのか。すごく疑問なんだよな。

僕は、セックスにおいてとにかく「挿入」にこだわる心性というのには、ただ性交が好きだから、という理由以外の何か他の原因があるんじゃないかと思うんですが。

劇中でクラスキーとジョニーが大きな泥水の水たまりに素っ裸でタイヤに乗って浮いている場面で、キャメラが彼らのまわりをぐるぐると回って、そのたびにしつこくふたりの尻を映し出すのがちょっと可笑しかったんだけど、ともかくやたらと尻にこだわっている。

また、この映画はクラスキーとジョニー、そしてクラスキーの相棒のパドヴァンの三角関係が描かれるわけだけど、劇場パンフの中で真魚八重子さんが指摘されているように、ここではクラスキーが物事すべての決定者であり支配者で、ジョニーもパドヴァンも彼をめぐって争い、自分こそが彼に愛されることを望む。彼らを愛するも捨てるもクラスキー次第。

パドヴァンを叩きのめしていた男たちも、クラスキーが現われると彼には手を出さず、黙って引き下がる。マッチョでイケメンでクールな男クラスキーは、セルジュ・ゲンズブールにとっての理想の男性像なんだろうか。

この映画の中では三者がそれぞれ対等なのではなくて、クラスキーを頂点とした歪な力関係が最後まで崩れない。彼は都合よく二人から求められたり嫉妬されたりする。まぁ、三角関係なんてそういうものなのかもしれませんが(経験ないから知らないけど)。

この映画のジェーン・バーキンは本当に魅力的だし、ジョー・ダレッサンドロ演じるクラスキーも確かに男前で彼が男女どちらにもモテるのは理解できる。

ジョニーが口から白い液体を滴らせながらぶっといアスパラガスを何本も食べる場面があって、ものすごくわかりやすいんですが(笑)、その彼女をクラスキーがじっと見つめると、彼女もまたクラスキーを見返しながらなおもアスパラガスを頬張り続ける。

この時のジェーン・バーキンの表情が絶品なんですね。

ただもうアスパラを食い続けてるんだけど、彼女の微妙な視線の揺れと規則的な口の動きがリアルでエロい。それを見つめながらクラスキーは何を思っていたのか。

ポーランド出身という設定のクラスキー役のジョー・ダレッサンドロって、僕はその名前の印象から勝手にマカロニウエスタンに出ていた人だと思い込んでいたんだけど、そうではなくて彼はアメリカ出身でアンディ・ウォーホルに見出されて彼のアンダーグラウンド映画に出演してた人なんだな。

アングラ映画やゲイ・カルチャーのセックスシンボルで、本人もバイセクシュアルであることを公言している。

『ジュ・テーム~』でダレッサンドロが演じるクラスキーはゲイで、だからジョニーの女性器には反応しない、ということのようだけど、そういう男性がそもそも女性と恋愛関係になったりベッドをともにしようとするものなのだろうか。僕は当事者じゃないのでわからないんですが。

それとも、最初はジョニーのことを男と勘違いしたように、クラスキーはジョニーを男の子のつもりで抱いたのだろうか。

だって、同じ女性を相手にしながら「前の穴」は無理だけど「後ろの穴」ならオッケーとか、そういうものなの?アソコと脳の関係がどういうメカニズムになってるのか理解できない。まだジョー・ダレッサンドロご本人がそうであるように男女どちらとも恋愛や性行為があり得るバイセクシュアルの方が納得できる。

ともかく、女性器には挿れられないクラスキーのためにジョニーは痛みをこらえながら「後ろの穴」を捧げ続けるんだけど、そういう非対称で一方的な関係があたかも美しいもののように描かれているのがとても引っかかるし、クライマックスでのクラスキーの無情な行動とジョニーと映画の観客を置いてけぼりにしたまま終わってしまうラストには呆気にとられる。

前回観た時も「えっ、これで終わり?」って思ったけど、それは今回も変わらず。

大胆な性描写や美男美女のダレッサンドロとバーキンの魅力、美しい音楽など、この映画が多くの観客に支持される理由も理解はできるけれど、ここで描かれる“恋愛”にはどうしても疑問符がつく。

『愛のコリーダ』では最終的に主導権を握るのが男の吉蔵ではなく定の方だったのがユニークだったのだけれど、『ジュ・テーム~』にそのような力関係の変化は見られない。

映画で描かれるものが必ずしも誰の目から見ても「正しい」とは限らないし、こういう愛の形だってあり得るとは思いますが、僕は不満でしたね。

興味深いのは、ジョニーが心底軽蔑している店主のボリス(ラインハルト・コルデホフ)はクラスキーのことをゲイだと真っ先に気づいて誇らしげにそのことをジョニーに告げて、あいつはやめておけ、と忠告するし、また嫉妬からジョニーに因縁をつけるパドヴァンを止めて彼から差別的な言葉を吐かれて侮辱される黒人男性のモイズ(ジミー・“ラヴァー・マン”・デイヴィス)も、同様に彼らとこれ以上かかわらないようジョニーを説得するが、彼女はどちらの言葉にも耳を貸さず、結局はクラスキーに捨てられる。

ボリスとモイズの忠告は正しかったわけだ。

ボリスはしょっちゅう屁ばかりしていて、ここでも肛門がかかわっている。

また、自分のイチモツの大きさを自慢するためだけに登場する馬に乗ったゲイの農夫役で、まだ細くて若かった頃のジェラール・ドパルデューが出ている。

ジョニーと付き合い始めたクラスキーのことで苛立ちが募ってこの農夫に興味を示したパドヴァンに、彼は「やめておけ。お前には大き過ぎて俺を受け入れられない。これまでにたくさん病院送りにした」と豪語して不敵な笑みとともに立ち去る。

確かにドパルデューはチン○がデカそうだけど、それを言うためだけに出てきたのか、あんたw

この農夫は、映画の冒頭で馬に乗っているのが映し出されて、ダンプカーに同乗した男たちの一人が彼のことを「あいつ、オカマ野郎だぜ」と口にして、それを聞いたパドヴァンがその男を車から無理やり降ろしてクラスキーもダンプの荷台を傾けて残りの男たちを振り落とす。*1

「オカマ野郎」という言葉はクラスキーとパドヴァンにとっては禁句だったんだな。それをジョニーは彼らふたりの前で口にしたために冒頭のあの男たちと同様に捨てられる。

ラストでパドヴァンを連れて黙って立ち去るクラスキーにジョニーは慌てて「今言ったのは嘘よ」と告げるが、クラスキーは振り返らない。置き去りにされたジョニーが地面に倒れこんで映画は終わってしまう。

ユーグ・ケスケル演じるパドヴァンがまた、なんていうか、妙なリアリティがあるんだよな。

冒頭でダンプから落とした男たちにそのあとで袋叩きにされてクラスキーに助けを求めて救い出され、彼にジョニーとの件で泣きついたり(ここでも彼の裸の尻を強調)、そのくせジョニーを脅していてモイズに咎められると「黒いおっさん」と挑発して喧嘩を売る。その異常な嫉妬深さには見ていてうんざりさせられるし、自分自身もゲイとして差別されているにもかかわらず、黒人への差別を隠さず女性であるジョニーにもあわや窒息する寸前まで暴力を振るう最低の男。

もちろん、ゲイであろうがなかろうがこういう男はいるのだろうけれど、この男が最後にはクラスキーに罰せられることもなく彼と一緒に悠然とダンプで去るラストに、なんかもう腹立たしさばかりが湧いてきたし、自分はジョニーとああいう仲になっておきながら、嫉妬したパドヴァンの凶行も放置しておくクラスキーの卑劣さにも辟易した。なんだろうか、この救いのないエンディングは。

クラスキーとパドヴァンの関係を、女性には理解できない深い絆としてどこか神聖視しているようなのも不愉快だ。

…それでも、こういう男たちは現実でもいるのだろうなぁ、と思わせられるんですよね。

店主たちに止められてもクラスキーと身体を重ね続けて捨てられてしまうジョニーも、ただ気の毒な被害者の女性というだけではなくて、傍からは無鉄砲で愚かな娘に見える。クラスキーとパドヴァンの関係の前では、自分に注がれるクラスキーの愛は脆く儚いものなのだということに彼女は気づくべきだった。でも、突き進まずにはいられなかった彼女の若さも現実の世の中であり得るものなんですよね。自らの意思で彼女はクラスキーを愛した。最後はその彼から拒絶されてしまったけれど。

『ジュ・テーム・モワ・ノン・プリュ(愛してる。俺も、そうじゃない)』という、矛盾した言葉の連なりからなるタイトルが意味するものがなんなのか、ちゃんと理解できているわけではないけれど、惹かれ合い、そのひとときをともに過ごした喜びや快感はたやすく忘れられるものではないし、愚かさや傷の痛みさえもが人生の一部であることは確かだ。

どこにも確かな「愛」などないのかもしれない。いっとき、「体を合わせ同時に達すること」でその「愛」を感じるしかない。

それは幻かもしれないし、もしかしたら本物かもしれない。

この映画に漂うユーモアは初公開当時理解されなかったようだけど、ミシェル・ブラン演じる小男の海原はるかチックな髪型やドパルデューが演じた巨根自慢の農夫、放屁ばかりしているボリス、それから素人のストリップショーに出てくる腋毛を生やした太めの裸の女たちなど、明らかにどこかおふざけ入ってるし、ジョニーが飼っているブルテリアのナナはなんとも可愛い(^o^)

今の時代にはここで描かれる男女の関係には疑問が投げかけられて当然だと思うし、あの当時やある時期までは男性に対する罵り言葉として普通に用いられていた「オカマ」「オカマ野郎」という表現(女性が使うことも珍しくなかった)も、現在では軽々しく使用すべきではない差別的な用語として認識されている。

男女の形も、男同士の関係も、時代とともに変わっていってる部分もあれば、ずっと変わらずにいるものもある。それらはしばしば滑稽で愛おしい。

その中で、ジェーン・バーキンのあの笑顔の眩しさだけはいつまでも変わらない。

※ジェーン・バーキンさんのご冥福をお祈りいたします。23.7.16

*1:ちなみにダンプカーに最後までぶら下がっていた薄毛で長髪の小男を演じているのはミシェル・ブランで、彼は『仕立て屋の恋』でサンドリーヌ・ボネール演じるヒロインに惹かれる主人公を演じていた。若い頃からハゲてたんだなぁ。

![ジュ・テーム・モワ・ノン・プリュ<ヘア無修正版> [DVD] ジュ・テーム・モワ・ノン・プリュ<ヘア無修正版> [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51+zxTxBzUL._SL500_.jpg)