「午前十時の映画祭11」でスタンリー・キューブリック監督、キア・デュリア、ゲイリー・ロックウッド、ウィリアム・シルヴェスター、ダグラス・レイン (声の出演) ほか出演の『2001年宇宙の旅』を鑑賞。1968年作品。

第41回アカデミー賞特殊視覚効果賞受賞。

月のクレーターで発見された謎の石板〈モノリス〉は木星に向かって電波を発信する。18ヵ月後、デヴィッド・ボウマン船長とクルーたちはHAL9000型コンピューターによって制御された宇宙船ディスカヴァリー号に乗って木星を目指していた。しかし、その途上で“HAL”は異常な行動をとり始める。

キューブリックの『2001年』を初めて観たのがいつだったかもう覚えていませんが、これまでにTV放映で何度か観ています(ピーター・ハイアムズ監督による続篇『2010年』もTVで観たと思うんだけど、そちらは内容をまったく覚えていない)。

劇場で鑑賞するのは今回が初めて。

何年か前にIMAXで上映されていましたが、あいにく僕が住んでいるところではIMAXでは上映されなくて(なんでだYO!)観られなかったので、この機会は逃したくなかった。

「午前十時の映画祭」での上映はIMAXではありませんが、一度は劇場のスクリーンで観ておきたかったので、それが叶って満足です。

さて、もはやあらゆるところで語り尽くされてきた作品でもあるので今さら僕がどうこう言うまでもないんですが、久しぶりに作品を観て、また初の劇場鑑賞体験ということで、この映画が後世に残した多くの影響をあらためて感じたのでした。

映画が始まる前に暗闇の中で流れる前奏曲、それから「INTERMISSION」の文字のあとに流れる不協和音のような曲(リゲティの「アトモスフェール」)はTV放送の時にはおそらくカットされていただろうから初めて聴いたと思うんだけど、異様な雰囲気で何か普通の映画ではない感じが気持ち悪くてよかったですね。『シャイニング』を思い出しましたが。「モノリスのテーマ」とも言えるリゲティの「レクイエム」も。

エンドクレジット後の真っ暗な中でのヨハン・シュトラウス2世の「美しく青きドナウ」がかなり長くて、いつまで続くんじゃ~い、と。このしつこさもキューブリックっぽいっちゃ、ぽいかも。

それにしても、SF映画の特撮を駆使した未来的な場面で映像に合わせてワルツを流すのって、すごくCM的ですよね。80~90年代ぐらいに自動車のTVコマーシャルでやってたような映像と音の組み合わせのセンスを先取りしている。

そして、リヒャルト・シュトラウスの「ツァラトゥストラはかく語りき」のあまりにも有名な旋律。

まるでこの映画のために作曲されたのかと思うほどのハマりぶり。

そういえば、イギリスのコメディ集団「モンティ・パイソン」でテリー・ギリアムがそのまんまなアニメでパロってましたな。

ヒトザルたちの顔の造形が素晴らしくて、同じ年に公開された『猿の惑星』の猿たちよりも口許の動きがリアル。人が入ってるぬいぐるみたちの中に本物のチンパンジーの子どもも混じってましたが。

夏休みに入っているのか学生らしき若者たちが結構観にきていて、午前8時50分からの上映にもかかわらず客席にはそこそこ人が入っていました。

「午前十時の映画祭」なのに8:50開始とはこれ如何に。

地球と月の間には宇宙ステーションが、月には巨大な基地が築かれ、有人探査機が木星に向かう未来。

もちろん、“2001年”はもう20年前に過ぎたわけですが、僕たちはこうやって「訪れなかった未来の光景」をスクリーンの中で観ている。

登場人物、特に女性の髪形やファッション、椅子のデザインなどにこの映画が作られた60年代の空気を感じる。どこか懐かしい未来。

フロイド博士(ウィリアム・シルヴェスター)が乗るスペースプレーン“オリオン号”はパンアメリカ航空のものという設定だけど、現実にはパンナムは2001年を待たずに経営破綻している。

2021年現在でも人類はたやすく月に行くことはできないし、月面に着陸するのは映画のように優雅にではなく命がけの作業となる。木星への有人探査はまだまだ先のことになりそう。

猿人たちがモノリスと接触して動物の骨を武器にすることを覚えたり肉食を行なうようになってから400万年の時を飛び越えて、この映画の前半では宇宙旅行の模様がさもそれらしく描かれる。

物語というよりも、かつて人々によって思い描かれた「未来」を紹介する映像のような感じ。それがなんとも心地よい。

この映画の撮影にまつわる数々のエピソードはさまざまな本で語られていて、僕もメイキング本を読んだ記憶があるし、手塚治虫にも参加を求めたとか、キューブリックのこだわりが凄過ぎて脚本を書いたアーサー・C・クラークや映画のスタッフたちが疲弊したことなど、伝説になってますよね。

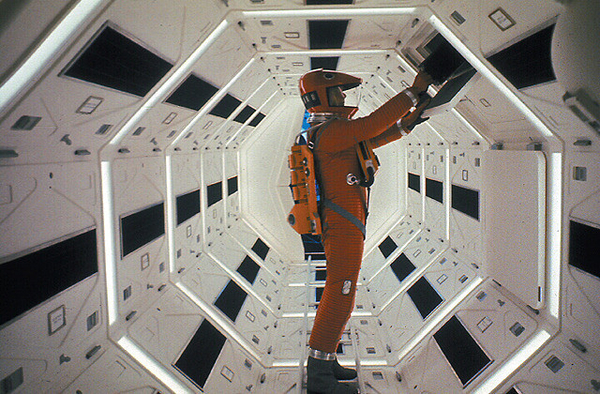

以前、NHKの番組「アナザーストーリーズ 運命の分岐点」で「“2001年宇宙の旅”未来への扉は開かれた!」というタイトルでこの映画の裏側が採り上げられていて、そこで特撮を担当したダグラス・トランブルのことやドラム式の回転する巨大なセットの中での撮影についても語られていました。

この映画をこよなく愛するクリストファー・ノーラン監督は、『インセプション』で同様の手法で夢の中で登場人物たちが戦う場面を撮ってますね。

リドリー・スコットの『エイリアン』や『プロメテウス』などにも影響がうかがえる(特撮を担当したダグラス・トランブルはスコットの『ブレードランナー』で特撮監督を務めている。※ダグラス・トランブルさんのご冥福をお祈りいたします。22.2.8)。

映画での未来描写をそれまでの「チャチなイメージ」から大いに変えたんですね。

映画の前半部での未来描写の数々、日本の特撮のようにホリゾントの前でミニチュアを吊って撮るやり方とは違って気の遠くなるような時間をかけて撮影された映像は今観てもリアルだし、いまだに宇宙を描いた最新映画の手本になってますね。

ディスカヴァリー号は本当に巨大に見えるし、宇宙ステーションも月面の基地もやはり本物のように見える。どこが、とうまく言えないんだけど、CGで描かれたものよりも実物感がある。それは実際に特大のミニチュアで撮影されているから。

日本でも80年代にこの映画を真似て『さよならジュピター』(1984) が撮られたけれど、まったく歯が立たなかった。

特撮の精度についてはともかく、内容の難解さはどうしようもなくて、監督のキューブリック自身が観客に不親切なのを承知のうえで説明を全部省いて、その代わり観客がその「謎」について思いを巡らし議論する余地を残した。

謎解きをされてみればとってもシンプルなお話なんだけど、何しろ説明が省かれまくってるから、あれで物語をちゃんと理解しろといってもどだい無理な話。

今回、観終わったあとに若い女性が連れの女性に「何が伝えたかったのか全然わからなかった」と困ったように呟いていたし、別の若い男性客も同様のことを口にしていたんだけど、僕だって今でこそ何かわかったような顔をして観ているけれど、ほんとになんの予備知識もないままでいきなりこの映画を観たら彼らと同じような反応だったでしょうね。

よくわかんなかったけど、凄かったな、と思えればそれでよいかと。

幸い、今ではインターネット上でこの映画の内容について解説されている文章をいくらでも読めるから、これが何を描いた作品だったのかわかればより面白さを感じられるでしょう。

要するに「“神”と呼ばれる存在を宇宙人として描いた」ってことだと僕は解釈してますが。

キューブリックはその後、ブライアン・オールディスの小説「スーパートイズ」の映画化を企画するも1999年に死去、スピルバーグがそれを受け継いで『A.I.』として完成させたけど、あの映画の最後に出てきたジャコメッティの彫刻のような細長い手足をした未来人(AIが進化した姿)は、おそらく『2001年』で試みられたけれど当時の撮影技術では困難だったために登場させなかった宇宙人の姿なんだろうなぁ。

説明しない、宇宙人の姿も見せないことによって、『2001年』は今もなお陳腐にならずにいて、これからも時代を超えて謎めいたまま残っていくんだろう。キューブリックの判断は正しかった。

ボウマン船長役のキア・デュリアの表情を抑えた演技。空気のない宇宙空間では完全な無音状態。宇宙服越しの呼吸音が長時間続くと観ていて息苦しくなってくる。

僕は何度も繰り返し観たいタイプの映画ではないけれど、でもやっぱり映画館で観られたことは嬉しいし、ある部分ではけっして超えることができないSF映画の1本だと思います。

『スター・ウォーズ』で、この映画に真っ向から対抗するのではなくて、まったく逆のことをやったジョージ・ルーカスはやっぱり賢かったよね。

SWでは宇宙空間でも爆発音や戦闘機の通過する音が鳴って、派手な活劇が繰り広げられる。やがて視覚効果を駆使した映画はSW的な作品で占められるようになる。

『2001年宇宙の旅』は、今でも孤高の位置をキープし続けている。

スピルバーグの『未知との遭遇』(感想はこちら)はSF映画のフリをした宗教映画だったけど、『2001年宇宙の旅』は無神論者だったキューブリックにとっての宗教に代わるものを描いた映画だったのかもなぁ。

人類はいつ「進化」できるのだろう。

![2001年宇宙の旅 [Blu-ray] 2001年宇宙の旅 [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51IL6W-Uf6L._SL500_.jpg)

![2001年宇宙の旅 [DVD] 2001年宇宙の旅 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/512SKEnQ4IL._SL500_.jpg)