ブレイク・エドワーズ監督、オードリー・ヘプバーン、ジョージ・ペパード、パトリシア・ニール、ミッキー・ルーニー、バディ・イブセン(ドク)、マーティン・バルサムほか出演の『ティファニーで朝食を』。1961年作品。

原作はトルーマン・カポーティの同名小説。

音楽はヘンリー・マンシーニ。

第34回アカデミー賞、歌曲賞(「ムーン・リヴァー」作曲:ヘンリー・マンシーニ、作詞:ジョニー・マーサ)、ドラマ・コメディ映画音楽賞(ヘンリー・マンシーニ)受賞。

ニューヨークのアパートで猫と暮らしている娼婦ホリー・ゴラントリー(オードリー・ヘプバーン)は、宝石店ティファニーの前で朝食のパンを食べるのが大好き。ある日、彼女のアパートに作家志望の青年ポール・バージャック(ジョージ・ペパード)が引っ越してくる。自由奔放で不思議な魅力を持つホリーに次第にひかれていくポール。ところが、テキサスからホリーの夫が彼女を連れ戻しにやって来て──。(映画.comより転載)

「午前十時の映画祭14」で鑑賞。

オードリー・ヘプバーンの代表作、と言われているけれど僕はこれまで観たことがなくて、なのでぜひ劇場で観たいと思っていました。

観る前はなんとなく「おしゃれなラヴストーリー」なんだろうと思っていたし、確かに衣裳や美術など見た目が「おしゃれ」な映画でコミカルなシーンやラヴロマンス的な要素もあるけれど、でも思ってたような恋愛にうつつを抜かす男女を描いたキャッキャウフフな浮ついた内容の映画ではなかった。

いや、ヘプバーン演じる主人公・ホリーの刹那的な生き方は見方によっては相当浮ついてるんだけど、それゆえにせつなさもあるし、けっして恋愛に本気になれずにいる主人公や、同様に有閑マダムのツバメとして囲われながら生活している若い男が互いにどこか通じ合うものを感じて…というお話。

ヘンリー・マンシーニ作曲のあのメロディが流れるオープニングで、もう心を持っていかれる。

ジバンシィのドレスに身を包んで、明け方に寒くないの?というぐらい肌を露出させてるけど、デニッシュを口にくわえてコーヒーを飲みながら覗くティファニーの宝飾店のウインドウ、やがて帰路に就くホリー…なんてことないように見えるあの場面の、元夫からは「骨と皮」と表現される瘦せたその身体から醸し出される情感、思わず涙ぐんでしまうような美しい光景。

有名な写真だけど、宣伝用のもので実は劇中にこういう場面はない。

劇中でヘプバーン自身があのテーマ曲を唄ってもいるけれど、彼女のあの歌声はどんなスゴい名歌手でも真似のできない、あれだけでホリーという女性を好きになってしまいそうになる魔法のようなものがある。

ちなみに、映画の中でおいしそうに食べているデニッシュをほんとはヘプバーンさんは嫌いだったのだそうで、別のもので代用することを提案したが監督に却下されたとか、お相手のポール役のジョージ・ペパードが撮影現場ではめちゃくちゃ嫌な奴だったとか、そういう裏側のことは完成した映画を観てるだけではわからないですよね。そういうところが面白いんだよなぁ。

ジョージ・ペパードといえば、「俺たち特攻野郎Aチーム!」って羽佐間道夫さんの声が聞こえてきそうですが。そっか、60年代当時は調子に乗ってしまっていたんだな。

でも、完成した映画での彼の演技は素晴らしかったと思います。

あの時代の典型的なイケメン白人青年、といった感じで。

『サイコ』でノーマン・ベイツに○されたり、74年版の『オリエント急行殺人事件』(感想はこちら)では国際寝台鉄道会社の重役を演じていたマーティン・バルサムが、ここでもイイ味出してましたね。

ホリーをはじめ誰もがやたらとどこででも煙草を吸うし、吸い殻もマッチの燃えカスもお菓子の紙屑もとにかくそこら中にポイ捨てしまくる。時代を感じさせますね。

万引きを愉快な悪戯のように描く、というのも今では少々共感しづらいところはある。

恋人たちのウインドウショッピングは、いつの時代でも楽しそうだけど。

そして、しばしば問題視されるミッキー・ルーニー演じる「ユニオシ」の場面。

1993年の映画『ドラゴン/ブルース・リー物語』(感想はこちら)で、ブルース・リーが恋人のリンダと一緒に『ティファニーで朝食を』を観るが、このアジア人蔑視的な場面を目にして映画館を退出する。あれから30年経って、部分的にしか観たことがなかったこの映画をようやく観れた。

なかなか酷いメイクで醜い日本人を演じるミッキー・ルーニー。

ミッキー・ルーニーは若い頃にはジュディ・ガーランドと共演して人気者だったけど、『ティファニー~』の頃には仕事を選べなくなっていたようで。

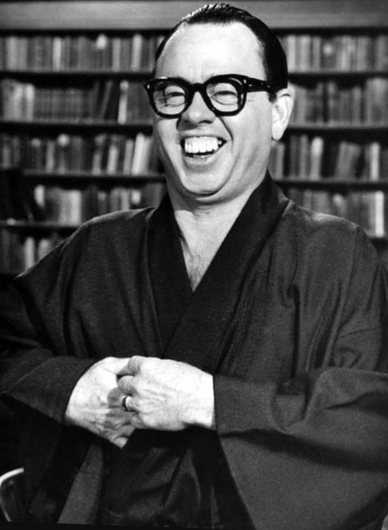

ご本人の素顔はこんな感じ。ジャガイモみたいな顔だよなw

まぁ、アジア系、というか日本人をコケにしてるのは観ていて不快だし、*1脚本家と喧嘩してまであのトンデモ日系人描写を残した監督のセンスには大いに疑問が湧くけど(パーティシーンの悪ノリぶりもだけど、エドワーズ監督はああいうおふざけが好きだったのかな。「ピンク・パンサー」シリーズとか撮ってる人だもんね)、でも僕は鑑賞後、この映画が好きだと感じたし、オードリー・ヘプバーンさんの代表作の1本であるのは間違いないな、と思いました。

主演のふたり以外でも、「2E」夫人を演じるパトリシア・ニールの貫禄ある演技が素晴らしい。そして綺麗なんですよね、彼女。

ヘプバーンさんとは違う色気があって。

ポールから別れを切り出されても慌てずに小切手を切って「これで彼女と旅行でもしてきなさい」とか余裕の表情で、世慣れた振る舞いがなんともたまらん。

ティファニーのお店では、お金がないふたりの希望でお菓子のおまけの指輪に文字を刻んでくれる。粋なおとなっていいですよね。

映画版でホリー/ルラメイをオードリー・ヘプバーンが演じることになったのを原作者のカポーティは快く思っていなかったようで、ご本人はマリリン・モンローに演じてもらいたがったということだけど、ノーマ・ジーンという本名を捨ててマリリン・モンローという金髪のセックス・シンボルになった彼女は、ホリーと重なる部分があったかもしれない。そちらのヴァージョンも観てみたかった気はする。

それでも、この役をオードリーが演じたことである種の生々しさが消えて、娼婦という役柄が強調されることなくどこかファンタスティックな雰囲気をまとわせることに成功しているし、「自由」を求めて彷徨う若い女性の姿を通して時代を超えた「痛み」についての映画になっていると思う。

冒頭のあのオードリーの姿に涙がこぼれそうになるように、幸せを追い求める先にあるものについて考えさせられる。「自由」とは何か。人を好きになること、愛することってどういうことだろう。

恋愛にうつつを抜かす映画になっていない、というのはそういうことで、恋愛そのものが目的化していないんですね。

最後にポールが語る、愛することは互いに縛り合うことなんだ、というような理屈は現在果たして通用するだろうか、という疑問は残る。やはりその価値観は古くないだろうか、と。

トルーマン・カポーティの原作は読んでいませんが、「冷血」のようなノンフィクション・ノヴェルを書いた人だし、原作のホリーが求めたものはもっとドライな感覚を含んでいたんじゃないだろうか。

事実かどうか知らないけれど、カポーティは晩年には映画でホリーをジョディ・フォスターに演じてもらいたい、と語った、というようなことをどっかで読んだので(おそらくは76年の『タクシードライバー』で彼女が少女娼婦を演じたからだろうけど)、ホリーは映画の中でも14歳で結婚した、ということだし、物語の中では18~19歳という設定だそうだから、それをリアルにやるとかなり痛々しい話になってしまいそう。

そもそも14歳の娘と結婚する男ってねぇ。

だから、登場人物たちはかなり美化されて汚い部分は見せないようにしているし、そういう意味で「ファンタジー」だと思って観るべきなのでしょうね。

娼婦=コールガールの生活をリアルに描いたものではないし、どんなに男たちを弄んでいるように見えてもオードリーが演じるとそこに聖性が生じてしまうので、劇中で「名無しの猫」とホリーが重ねられているように、まるで人間の姿をした猫の物語を観ているような気分になる。

気まぐれだったり打算的なようにも見えて、でも儚さや美しさも持ち合わせている。だから彼女を好きになる者があとを絶たない。その多くは「ネズミ野郎」だとしても。

オードリーが創り上げたホリー・ゴラントリーは原作者カポーティが母親だったり彼自身だったり、仲がよかった女性たちをモデルにして書き上げた“理想の彼女”とは違っていたかもしれないが、オードリーだけに表現できた方法で映画の中に今も存在し続ける。妖精のごとく。

オードリー・ヘプバーンさんご本人は、ホリーと違ってご自身が目指すこと、生きる指針をしっかりと持っている人だった。

一方では、支えを必要とした彼女は二度結婚をしたし、自らの生き方を貫くために女優業をやめることもいとわなかった。ホリーと異なる部分と、よく似ている部分とがあったんでしょうね。

ホリーが求めた愛や自由を、きっとオードリー・ヘプバーンさんはその生涯で手に入れたんだろう。

そして、亡くなって30年以上経つ今でも、彼女が主演した映画はこうして映画館で上映され続けている。

関連記事

『オードリー・ヘプバーン』『いつも2人で』

『マイ・フェア・レディ』

『ローマの休日』

*1:2024年の現在だって、オスカーの授賞式でアジア系は白人から無視されるし、あの当時から本質的には何も変わってないんじゃないかと思わせられるが。

![ティファニーで朝食を [Blu-ray] ティファニーで朝食を [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51EM6-kdNGL._SL500_.jpg)

![ティファニーで朝食を [DVD] ティファニーで朝食を [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51w+9srk+YL._SL500_.jpg)