ジェーン・カンピオン監督、ホリー・ハンター、アンナ・パキン、ハーヴェイ・カイテル、サム・ニールほか出演の『ピアノ・レッスン』4Kデジタルリマスター。1993年作品。日本公開94年。R15+。

第46回カンヌ国際映画祭、パルム・ドール(『さらば、わが愛 覇王別姫』と同時受賞)、女優賞、第66回アカデミー賞、主演女優賞、助演女優賞(アンナ・パキン)、脚本賞受賞。

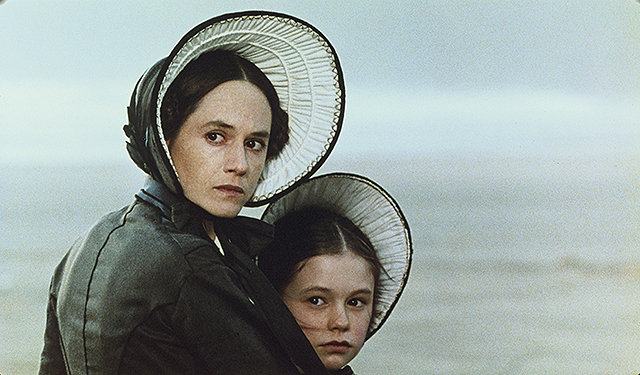

19世紀半ば、ニュージーランドの孤島。エイダ(ホリー・ハンター)は父親の決めた相手と結婚するために、娘のフロラ(アンナ・パキン)と1台のピアノと共にスコットランドからやって来る。「6歳で話すことをやめた」エイダにとって、ピアノは声の代わりだった。ところが、夫になるスチュアート(サム・ニール)はピアノを重すぎると海辺に置き去りにし、先住民との通訳を務めるベインズ(ハーヴェイ・カイテル)の土地と交換してしまう。エイダに惹かれたベインズは、ピアノ1回のレッスンにつき鍵盤を1つ返すと提案する。渋々受け入れるエイダだったが、レッスンを重ねるうちに彼女も思わぬ感情を抱き始める──(公式サイトより転載)

『ピアノ・レッスン』は90年代の劇場公開時に観ました。

その後、DVDとかTV放送で観たかどうかは覚えていませんが、海辺に置かれたピアノやそのそばでバレエのように踊るアンナ・パキン、そしてクライマックスでの斧による痛々しい場面などを部分的に記憶していました。

日本での公開が今年で30周年ということで、4Kデジタルリマスターでリヴァイヴァル上映されていて、ほんとに久々に鑑賞。

マイケル・ナイマンによるテーマ曲「楽しみを希(こいねが)う心 (The Heart Asks Pleasure First)」は超有名曲で、ひと頃日本のTV番組などでやたらと使われてました。

ホリー・ハンターって、僕はこれまで彼女の出演作品をそんなに数多く観ているわけではないけれど、『Mr.インクレディブル』と『インクレディブル・ファミリー』(感想はこちら)では伸び縮み自在の“イラスティガール”の声を演じていたし、『ビッグ・シック ぼくたちの大いなる目ざめ』(感想はこちら)では頼りがいのあるお母さん役でした。

今回、R15指定だし確か性的な場面があったよな、と思ってたけど、ハーヴェイ・カイテル(後述するように、この人はこの人でなかなかアレなんだが)とエロティックな絡み合いを見せてくれてました。

そういえば、彼女はデヴィッド・クローネンバーグ監督の『クラッシュ』(1996年作品。日本公開97年)でも結構大胆なセックスシーンを演じていた。

なんとなくおっかなそうな顔つきと大胆なヌード、というセットでホリー・ハンターという俳優さんを記憶していたけれど、先ほど述べたようにその後はそれほど出演作を観ていない(スピルバーグの『オールウェイズ』はTV放送で観た)。

一方で、90年代にはハーヴェイ・カイテルの出演作品をわりと観ていた。別に彼目当てで作品を選んだわけじゃないんだけど、ひと頃のデ・ニーロ並みにいろんな映画に出まくってたもんだから、気づくと出てる、みたいな。

今年も『レザボア・ドッグス』(感想はこちら)がリヴァイヴァル上映されてたし、やはり90年代に観た『バッド・ルーテナント/刑事とドラッグとキリスト』(感想はこちら)もリヴァイヴァル上映と…なんだろう、今年はハーヴェイ・カイテル回顧祭りですか(笑)

しかも、当時はやたらと脱いでたしなぁ。そして唸りながら泣く(今回は泣いてなかったけど唸ってはいた)w

『ピアノ・レッスン』でもエイダがピアノを弾いてるのを聴いていたかと思ったら、いきなり全裸で仁王立ち、とか、なかなか笑わせてもらいました。なんで素っ裸でピアノ拭いてるんだよ^_^; 脱ぎたがりか。

僕は初めてこの映画を観た時に、カイテル演じるベインズと、サム・ニールが演じるエイダの新しい夫・スチュアートがあまりにわかりやすく「男性」として描き分けられていて、野性的で夫のいるエイダにじわじわと迫るベインズの方は彼女に愛される、しかし夫のスチュアートは徹底的に拒まれる、という…なんてゆーか、釈然としないものを感じたんだけど、その違和感、というか観ていてイラッとする感覚は今回観返しても基本的には変わりませんでした。

ベインズに、世の中の女性が夢想する「男性像」が込められているような気がして。一見粗野で無教養だが、でも本当は自分のことを心から愛してくれる人、みたいな。いるのかな、そんな男性が本当に。

この映画でのサム・ニールは損な役回りだし、感想などでも彼が演じたスチュアートは「気持ち悪い」などとかなり貶されてるんだけど(それだけ演技が巧みだということですが)、けっしてわかりやすい悪人ではなくて、本人には自覚がないしまわりからも問題のある人物として見られているわけではない、でも明らかに「有害な男らしさ」を内面化してそれを実際に女性=妻に対して行使する人物として、個人的には一番自分などに近い存在として感じられた。彼のような過ちを犯す可能性は自分にもある、という意味で。

日本での公開は『ジュラシック・パーク』(感想はこちら)の方がかなり早かったので(93年7月)、サム・ニールは僕はそちらの方のイメージが先行していたために──その直前にTVで『レッド・オクトーバーを追え!』を観ていたので、彼の存在は知っていたが──善玉から急に悪人になっちゃったような感じがしました。

この役柄の振れ幅が素晴らしいですね。サム・ニールさんが憎まれ役をやることってわりと珍しいんじゃないだろうか。

この人も途切れることなくずっと出演作が続いてるけど、特に90年代から2000年代の初め頃には彼の出ている映画を何本か観たなぁ。

ともかく、最近の『パワー・オブ・ザ・ドッグ』の時にも感じたことだけど、僕はジェーン・カンピオン監督の作品はわかりやすいフェミニズム映画(グレタ・ガーウィグ監督作品みたいな)からちょっと外れたような、何かモヤモヤッとしたものを残すんですよね。腑に落ちないというか、納得いかない何かを。

『ピアノ・レッスン』のエイダも、それから『パワー・オブ・ザ・ドッグ』の何人かの登場人物たちも、頭で考えた理屈を超えた行動をする。

あと、「青髭」の演劇を本物だと思って憤慨して舞台に殴り込むマオリ族の男性の場面や(マオリ族の一人を、その後いくつもの映画で顔を見たクリフ・カーティスが演じている)、娘たちに目隠しさせながら道端で用を足すスチュアートのおばさん(ケリー・ウォーカー)とか、シリアスな物語の中にたまに妙にユーモラスな描写を入れてくるところなんか『パワー・オブ~』と共通している。男の裸を見せたがるところもw

カンピオン監督の映画は僕はこれまでに『ピアノ・レッスン』と『パワー・オブ~』の2本しか観ていないから、それだけですべてを判断はできないけれど、特にこの『ピアノ・レッスン』は今では「女性の主体性」について描いた先駆的な作品だった、と語られるので、それはつまりまわりから見た世間一般での「正しさ」だけに基づいた正論ではなくて、「まず何よりも“私”の価値観、主張を最優先する」という、その大切さをこそ提唱しているのかな、などと思った。

だって「有害な男らしさ」ということでは、エイダに向かって「スカートをまくれ」「服を脱げ」などと命令して、自分は先に脱いで、しかもベッドで待ってるとか、どっかのお笑い芸人みたいなことやってるベインズだって充分「有害」だし、なのにいろんな人たちの感想では「ベインズはちゃんとエイダの弾くピアノの曲を聴いていたが、スチュアートは聴く気もないからダメ」みたいなこと書かれてる。

…いや、ベインズだってまともに聴いてなかったじゃん。エイダがピアノを演奏してる最中に彼はどうやってエイダとコトに及ぶかだけを考えていたわけで。そうとしか見えなかったよ。だからいきなり彼女の肩に手を置いて首すじにキスする。

一方では、スチュアートはいくらエイダに「君を抱きたい」と懇願しても受け入れてもらえない。まるで野生の動物みたいですよね、メスがオスを選ぶという。

にもかかわらず、エイダは別々の部屋で寝ているスチュアートのベッドにやってきて彼の身体を手で愛撫する。でも自分の身体には触れさせない。どういうつもりで彼女がそういうことやってるのか、僕には理解できなかった。生殺しですかい。

夫だから愛さなければならない、という決めつけに従わない、というのは、そもそもあの結婚がエイダの意志ではなくて父親に勝手に決められたものだからで、でも従来の慣習にのっとって彼女を妻として迎えたスチュアートは、自分に心を開かない妻に戸惑い、なんとか夫婦としてうまくやっていこうと彼なりに努力する。

あの時点では彼は何か決定的な過ちを犯しているわけではない。

しかし、エイダが自分の声代わりに大切にしているピアノを海辺に置き去りにしたまま、よりにもよってそれを彼女に無断で夫が他人であるベインズの土地と交換してしまったこと。すべての始まりはそこだった。

その人の一番大事なものを粗末に扱う人間は、その人のことも粗末に扱ったのと同じ。

そういうことだろう。

ベインズの方はエイダに興味を示して、彼女のピアノを自分の手許に置くことにする。

エイダがピアノを求めて彼のもとを訪れたのは偶然じゃなくて、どう考えてもベインズの計算だよね?

だから、スチュアートを悪い奴、ベインズはイイ奴、みたいに単純に解釈してる人たちに僕は同意できないんだよな。あの男=ベインズは女ったらしですよ。どうやったら女性が自分の方を向くのか心得ている。そもそも彼には故郷に妻がいるのだし。

最初は「字も読めない野蛮な男」とベインズのことを見下していたエイダは、しかし、劇の上演中に客席でエイダの手を握るスチュアートを見たベインズが嫉妬して席を立ってその場を去ると、静かにほくそ笑む。彼女を中心にした三角関係。

僕には、これは2人の男たちに求められるヒロインを夢見る女性のハーレクインロマンスかなんかのように見えたのでした。

別に男たちに求められる女性が描かれたっていいと思うけど、そしてここには確かにフェミニズム的な要素が込められているのもわかるんだけど、たとえばこれを男女を逆にしてみたらどうだろう。

2人の女性に求められる男性主人公の話だったら。

いい気なもんだな、って思う人もいるんじゃないだろうか。

ただ、女性と男性は社会的な立場が異なるから、ただ性別を替えただけでは同じ話にはならない。

そう思ってようやく受け入れられる気はする。

エイダのように自己主張すること、望まないことを拒むこと、それが女性にとってはいかに困難か。

彼女が、6歳の時に語ることをやめた、というのも、いろんな意味付けができるでしょう。生まれつき喋れないのではなくて、自分の意志で喋るのをやめた。耳は聴こえるから、手話ができる娘のフロラ以外の人たちとも意思の疎通はできる。

喋ることをやめた理由については、父親への反抗、引いては家父長制的な社会への抵抗、ということが言えるかもしれない。

あるいは、これをセクシュアル・マイノリティのメタファーと解釈することもできなくはない。

エイダが最後にベインズとともに生きる道を選んで(スチュアートにそう指示されたからだが)、やがて言葉を取り戻しつつある様子が描かれるのは、彼女自身がベインズを選んだのだ、ってことを意味しているんでしょう。指を失ってでも愛する相手は自分で決める、と。

この作品が、その後の多くの映画に影響を与えたのだろうことはわかりますけどね。自分の意志を貫く女性を描くこと自体がまだまだ難しい時代だったのだから。

誰もが納得して了承してくれることだけしか許されないのではなくて、私は私が望む生き方をする、そういう宣言のようなものとしてこの映画を観た人たちも多いのでしょうね。

オスカー史上2番目に若くして助演女優賞を獲得したアンナ・パキン(1番目は『ペーパー・ムーン』のテイタム・オニール)は、その後「X-MEN」シリーズでミュータントの一人、ローグ役でおなじみだったけど、最近では『アイリッシュマン』(感想はこちら)に出てましたね(あの映画には出番はわずかながらハーヴェイ・カイテルも出ていた)。

『ピアノ・レッスン』ではそれまで演技が未経験だったとはとても思えないほど見事な演技力で、まるで主人公・エイダの声代わりのような娘を演じてました。

彼女はニュージーランド出身なんですね(サム・ニールもニュージーランド育ち)。

アンナ・パキンさんが演じたフロラは、エイダの「理性」と「感情」の理性の方を象徴するような登場人物でした。後半でフロラがベインズに惹かれる母に抵抗してスチュアートにエイダの夫への裏切り行為を告げ口する展開は、まるで二つに引き裂かれるエイダ自身を母娘に分けて描いているようでもあった。

エイダとフロラの関係は、ジェーン・カンピオン監督と彼女の母親との関係がもとになっているそうですが。いろいろあったようですね。この映画は監督のお母さんに捧げられています。

正直なところ、『パワー・オブ・ザ・ドッグ』に対してもそうだったように、ジェーン・カンピオン監督の作品には僕は困惑するところがあるし、大好きなタイプの映画ではないんですが、いろんな思考を促してくれるということでは面白いといえば面白い。

監督の次回作の公開がいつになるのか、観るかどうかもまだわかりませんが、またモヤモヤする映画を撮ってくれるんでしょうかね(^o^)