ヴィットリオ・デ・シーカ監督、ソフィア・ローレン、マルチェロ・マストロヤンニ、リュドミラ・サヴェーリエヴァほか出演の『ひまわり 50周年HDレストア版』を劇場鑑賞。1970年作品。

音楽はヘンリー・マンシーニ。

第二次世界大戦中のイタリア、ナポリで出会い結婚したジョヴァンナとアントニオ。しかしアントニオはロシア戦線に送られることになって、わずか12日間ともに過ごしただけでふたりは離ればなれとなる。戦後、アントニオの消息を追い続けるジョヴァンナは、ついに彼と同じ部隊にいた男性から夫の話を聞き出す。しかし、男性は雪の中で力尽きたアントニオを置いていったことをジョヴァンナに告げるのだった。

デ・シーカ監督の映画は僕はこれまでに昔NHKで放送されていた『自転車泥棒』を観たことがあるきりで、映画史の「ネオレアリズモ(ネオリアリズム)」の項目で名前の挙がる監督、という程度の知識しかなくて、『ひまわり』は「午前十時の映画祭」でも上映されたりBSプレミアムでも放映されてるけど、ちゃんと観たことがなかった。

でも有名な映画だし、ちょっと前から新型コロナウイルス感染症のために休館中だった映画館が営業を再開し始めていて、この映画が上映されていることを知ってせっかくの機会なので観にいってきました。

そもそも僕はイタリア映画をこれまでにそんなに観ていないし、主演のソフィア・ローレンの出演作はこの映画が多分初めて(90年代に『プレタポルテ』は観たかも)。マルチェロ・マストロヤンニも過去にフェデリコ・フェリーニ監督の映画を観たことがある程度。

まったくの勉強不足で、名作といわれる作品をちっとも押さえていないのがお恥ずかしい限りなんですが。

なので、とても新鮮な気持ちで劇場に臨みました。

以降は内容について述べますので、まだご覧になっていないかたはご注意ください。

戦争で引き裂かれた男女がやがて再びめぐり逢う、というメロドラマなんだけど、主人公のふたり以外の脇役や端役、エキストラの人々の描写がとてもリアリティがあって、わずかな出演でも妙な存在感があるんですね。明らかにプロの俳優ではなくて現地の人をそのまま映したような。

そのあたりは、さすがネオレアリズモの人だなぁ、といった感じですが。

おかげで、イタリアとロシアの違い(イタリアの場面はごく限られてはいるが)がハッキリとヴィジュアルでわかる。

この映画は当時のソヴィエト連邦の協力を得ていて(ソ連は製作にも名を連ねている)、60年代末から70年代初頭のウクライナやロシアの街や空港などで撮影されている。

冷戦時によく撮れたなぁ、と思ったけど、これはハリウッドの娯楽作品とは違うし、作品の内容から撮影の許可が下りたのだそうで。

気になったのが、ジョヴァンナが訪れたソヴィエトの現在アントニオが住む家の周辺で遊んでいる子どもたちがほとんど女の子ばかりだったこと。かなりの人数なんだけど、なぜか男の子の姿がほとんど、あるいはまったくない。一見のどかなんだけど、なんとなく異様な光景だった。

ソ連としてはモスクワの街や巨大スタジアムの賑わい、集合団地など自国の豊かな生活ぶりをアピールすることが狙いだったんだろうけど、今観るとそれらもすべてが国策めいていて全体主義国家の怖さが漂っている。

それでもジョヴァンナに親切に語りかけてくる年配の女性たちは人が良さそうで(そのあたりもプロパガンダでないとは言い切れないが)、ちょっとロードムービーっぽいんですよね。

僕はちょっと、かつて佐々木昭一郎さんがNHKで撮った、中尾幸世演じる“A子”さんが海外を旅する一連のドラマ・シリーズを連想したんですが。作られた年代も近いし。

それから、去年観たジャファル・パナヒ監督の『ある女優の不在』(感想はこちら)も。

現地の人々をそのまま起用したドキュメンタリー的な雰囲気と、主要な役はプロの俳優がしっかりと演じるドラマ部分とが融合して独特のリアリティを醸し出している。

『ひまわり』では、ジョヴァンナは夫の行方を追ってソヴィエトまで行ってついにその居場所を見つけ出すが、彼はすでに別の家庭を築いており、子どももいた。

それを知ったジョヴァンナは涙ながらに汽車に飛び乗ってイタリアに帰る。

アントニオへの想いを吹っ切り新しい恋人も作って過去を忘れようとするが、アントニオはイタリアにやってきて彼女と会う。そして、また一緒になろうと言う。

互いに新しい家族がいるのだし、それはできないと断わるジョヴァンナ。

それを聞いたアントニオはかつてロシアへ出征したあの駅からまた汽車でかの地へと去っていく。

…まぁ、物語自体はそれだけのお話なんだけど、そこには戦争で引き離された悲劇、というだけでは収まりきらない“人の縁(えん)”の不思議さみたいなものも感じさせる。

アントニオが兵役を忌避するために詐病を使わなければ彼は生きて帰るのが難しいロシアではなくて予定通りアフリカに送られて、戦争が終わればすぐにジョヴァンナのもとへ戻ってこられたかもしれない。

だが、彼がロシアに行かなければ現地でマーシャに助けられることもなく、彼女と所帯を持つこともなかったし、可愛らしい娘のカチューシャが生まれることもなかった。

この映画が単なる反戦メッセージを発するだけにとどまっていないのは、戦争が忌まわしいものであることは疑いようがないものの、そのような中でも出会いがあって愛が生まれ、新たな人生が始まりもするのだ、ということが描かれているから。そこに葛藤や過去との決別も含まれる。

この映画のトレードマークのようになったウクライナで撮影されたという一面のひまわりは確かに目に鮮やかで印象に残るのだけど、その花から思い浮かべる明るさや夏の暑さのイメージは寒々としたロシアの雪景色だったり戦争の傷との対比として用いられていて、だからヘンリー・マンシーニのあの美しくも物悲しいテーマ曲が重なると作品が撮られた70年代という時代のアンニュイさも加わって、ストーリー展開以上の映画的な豊かさをもたらしている。

映画の面白さって、こういうものなんだよなぁ、とあらためて感じるんですね。

映画の冒頭あたりでは、いかにもなイタリア男っぽい明るさと女ったらしぶりを発揮していたアントニオは、戦争のあとでは無口で暗さをたたえた男に変わっている。

このコントラストをマストロヤンニが見事に演じ分けていて、アントニオが受けたであろう心の傷の深さを感じさせる。言葉では一言も説明しないのがいいですよね。

ソフィア・ローレン演じるジョヴァンナはアントニオと出会って結婚した頃はなぜか林家ペーみたいなクルクルパーマで(戦後の彼女は直毛)、なんでこのヘアスタイル?って感じなんだけど、若い頃のローレンのちょっと目尻の上がったくっきりした顔立ちって、ちょうど今のマーゴット・ロビーを思わせもする。

ソフィア・ローレンって日本でも人気が高かったそうだけど、この映画を観ていてもわかるように他の女性たちよりも頭一個分ぐらい背の高い長身で、片方のおっぱいが見えそうな場面もあるし、身体全体を使って表現する演技も彼女の身体のパーツもすべてが大きくてパワフル。

昔の日本人がイメージする“西洋人女性”そのもの、という感じがする。

そのエキゾティックな雰囲気が憧れの的として見られたのかな。

タマゴの食い過ぎで「もう一生タマゴ料理は御免」の場面とか、正気を失ったふりをして兵役逃れをしようとするくだりなど、前半はちょっとコメディっぽい演出なのが、アントニオが出征してからは映画のトーンがガラッと一変する。

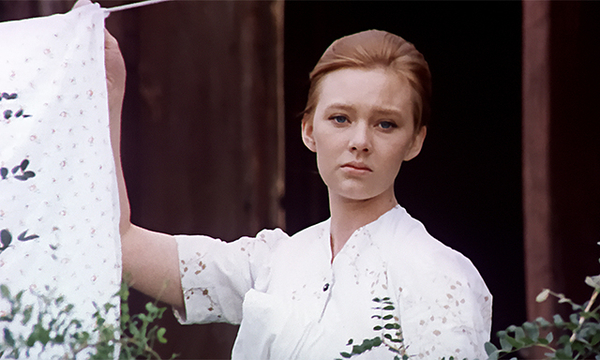

戦争中にアントニオが命を助けられて、その後現地で結婚するマーシャを演じるリュドミラ・サヴェーリエヴァはもともとバレリーナだったのがソ連のセルゲイ・ボンダルチュク監督の『戦争と平和』(1965~68)に出演したのち、この映画へも出演することになったのだそうだけど、彼女の顔の演技は本当に素晴らしくて、台詞がなくてもその表情だけでマーシャの感情を想像させる。

金髪と濃いブルーの瞳のマーシャはジョヴァンナとは見た目が対照的で、愛し合い、結婚もした男性が故郷に残した妻のことで心が揺れているのを不安げに見つめ、涙を浮かべて「私を愛していないの?」と尋ねる彼女があまりに不憫だ。

ってゆーか、一度じっくり話をする、というのはわかるけど、それでジョヴァンナに再会した途端に「ふたりで逃げよう」みたいなことを言い出すアントニオって、サイテーじゃないですか?お前、何ホザいてんの?と。

マーシャに対しても不誠実極まりないし、それからジョヴァンナにだって失礼だろう。これまでの彼女の人生を無視して自分の欲求だけ述べている。

勘繰れば、あのアントニオの発言は本心ではなくて、それに対してのジョヴァンナの拒絶を予想したうえでのものだったのかもしれないが、いずれにせよ、あまりに無責任。

ただ、それでも思わずグラッと揺れるアントニオにも、彼の望みを拒みながらもそこで決別の悲しみに涙を流さずにはいられなかったジョヴァンナの想いにも、どちらの気持ちにも入り込んでしまうんですよね。そこは巧いよなぁ、と。

ジョヴァンナとアントニオのようなことは現実の世の中でも数多くあったのだろう。

そのすれ違いの原因は戦争ばかりではないだろうけれど。

この映画は日本では初公開当時から高く評価されている一方で、本国イタリアや、あるいはアメリカなどではそれほどでもないのだそうで、オリジナルネガすら残っていないため鮮明な画質と音質にレストアするのに苦労したのだとか。意外だなぁ。とてもいい映画じゃないですか。

いやぁ、昔の映画をスクリーンで観ることのよさをつくづく実感してます。

ぜひ、これからも往年の名画を映画館で上映してください。

![ひまわり HDニューマスター版 [DVD] ひまわり HDニューマスター版 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51a+w8I-aDL._SL160_.jpg)