フリッツ・ラング監督、グスタフ・フレーリッヒ、ブリギッテ・ヘルム、アルフレッド・アベル、ルドルフ・クライン=ロッゲ、テオドル・ロース、ハインリヒ・ゲオルゲ、フリッツ・ラスプ出演の『メトロポリス』。1927年作品。ドイツ映画。日本公開1929年。

脚本は元女優で脚本家・小説家、当時ラング監督の妻でもあったテア・フォン・ハルボウが担当。

時は2026年*1。巨大都市メトロポリスは地上で贅沢な生活を送る上流階級と、彼らの繁栄を支えるために地下でひたすら労働に駆り立てられる人々とに二分されていた。メトロポリスの支配者フレダーセン(アルフレッド・アベル)の息子フレダー(グスタフ・フレーリッヒ)は地下からやってきた娘マリア(ブリギッテ・ヘルム)のあとを追って工場に降り立ち、労働者たちの苛酷な生活を目にする。

もはや今さら説明する必要もないぐらいSF映画史においては重要な作品であるフリッツ・ラングによる大作『メトロポリス』*2は、90年近く前に作られ諸事情*3からオリジナル版のネガは直接再編集され、切られたフィルムは破棄されてすでに失われており、多くの短縮ヴァージョンが存在する。

2001年に修復・復元されたヴァージョン*4が2005年に日本で公開されて、有楽町の上映会場に観にいきました。

音楽はゴットフリート・フッペルツ。2001年の修復版では音楽が改めて録音されて、オリジナル版に極めて近いヴァージョンになった。

さて、僕がこの『メトロポリス』に初めて触れたのは、1984年に制作されたいわゆる“ジョルジオ・モロダー版”。

85年に日本でも劇場公開されたけど僕はその時には観られなくて、その後、友人の家でヴィデオで観ていっぺんに魅了されてしまった。

ジョルジオ・モロダーは80年代に映画音楽を数多く手がけた作曲家・音楽プロデューサーで、彼が世界中のコレクターたちから『メトロポリス』のフィルムを買って作ったのが通称“ジョルジオ・モロダー版”。

ジョルジオ・モロダー版『メトロポリス』(1984)

※2011年11月15日に北米キノ・ローバーKino Lorberよりブルーレイで発売(日本語字幕なし)

www.youtube.com

オリジナル版はサイレント映画なので、音楽は80年代当時のロックミュージシャンたち(フレディ・マーキュリーやジョン・アンダーソン、ボニー・タイラーなど)を起用して、ちょうどミュージッククリップのような感じに仕上げている。

そのためオリジナル版から映像の順序が微妙に替えられていたり(英語の字幕も新たに付けられている)、部分的にフィルター処理でカラーにしてあったりかなり手が加えられていて、無論、音楽はオリジナルとは完全に違うものなので、専門家たちからは「あれは修復・復元ではなく改悪版」と酷評されている。*5

でも僕はこのヴァージョンがかなり好きで、確かに「オリジナル版を変形させてしまっている」という点では本来ならば噴飯モノなんだけど、当時はオリジナル版に近いヴァージョン自体が存在していなかったので*6そもそも観る機会もなく、この“ジョルジオ・モロダー版”が初めて『メトロポリス』という作品に出会うきっかけをくれたわけで、オリジナル版に沿った復元版を観た今ではやはりそれにかなわないものの、どうしても捨て難い魅力があるんですよね。

まだVHSヴィデオテープが主流だった頃にはレンタル店のSFコーナーなんかに普通に置いてあったんだけど、映像ソフトがDVDに代わってからは店頭から姿を消してしまった。

日本では80年代にLDが発売されて以来、いまだにDVD化されていない。

いつか日本でも発売していただきたいものです。

2001年版の方に話を戻すと、オリジナルネガを洗浄して可能な限り修復されたその映像は驚異としか言い様がなく、その後、紀伊國屋で発売されたDVDも購入。

それを観た友人もまるで新作のような鮮明な画質に驚いていた。

『メトロポリス』 フィルムの修復・復元方法について

www.nicovideo.jp

そして2008年には失われていた場面を含むフィルムが新たに発見されて、2010年にさらに完全版に近い*7ヴァージョンが作られた。日本でもブルーレイで発売。

フリッツ・ラング監督のSF叙事詩「メトロポリス」完全版発見!

発見されたのは16ミリのポジフィルムで損傷が激しく、その部分だけ画質が著しく落ちるために綺麗に修復された他のショットとの落差があり過ぎるんだけど、この映画のファンとしては失われていた部分が実際に観られて興奮した。*8

基本的には現在残っている映像だけで物語は十分理解できるし見応えもあるので、究極の完全版を夢見ながらもひとまずは現在のヴァージョンでの感想を書いていきます。

以下、ネタバレあり。

“頭脳と手を繋ぐものは心でなければならない”

メトロポリスの支配者の御曹司が労働者の娘と思われるマリア(彼女の家族関係については劇中では触れられていないので不明)と出会い、金持ちたちの贅沢な生活を支えるために多くの労働者たちが命を削って長時間の勤務に追われている姿を目にして、やがて「頭脳」=“知識階級”と「手」=“労働者”を繋ぐ「心」=“仲介者”になっていくまでを描く。

この映画が作られたのは、日本でいえば大正時代。貧富の差は現在以上に激しく、あからさまな階級意識もあった。

そのような時代に未来の世界を舞台にした風刺的な物語として社会の変革を訴えたことは評価できるだろうけど、現在の感覚からすればずいぶんと古めかしい価値観であることは確かで、そもそも社会を知識階級と労働者階級に単純に分けること自体に疑問が湧くし、主人公フレダーは独裁的な支配者の息子である。

だからこの映画のストーリーをそのまま素直に受け入れるのには抵抗がある。

また、これも「風刺」なのだから無理もないが、“頭脳”たる富裕層は歓楽街「ヨシワラ」で享楽に耽り、労働者たちは暴走すると手がつけられない単細胞として描かれている。

聡明なのは主人公のフレダー、ヒロインのマリア、そしてフレダーに協力するヨザファトぐらいだ。

ストーリーそのものは非常に単純明快。

だから物語よりも圧倒的な映像美に酔いしれればいい作品。

…と、以前は思っていた。

でも近年、僕が住むこの国で格差と不寛容(イントレランス)が広まっていくさまを見ていると、この『メトロポリス』で描かれた物語、登場人物たちの姿は絵空事には思えなくなってきたのだった。

最近、TVのヴァラエティ番組で親のコネで贅沢三昧の生活を送るバカ息子やバカ娘たちがしばしば登場するけど、嫌悪感すら湧いてくるもんね。

なんでこんな奴らがのうのうと生きてられるんだろう、と。

ってゆーか、TVでこんな調子コイてる人間たちを観て、何が楽しいんだ?と。

一方で「貧すれば鈍する」を地で行くような、モノを考えずに安易に欲望を満たすために凶悪犯罪に走る者たちの姿には、「知識」や「良識」の欠如がどれだけ人間を劣化させるか痛感もする。

『メトロポリス』は、現在の僕たちにとって非常に切実な問題を「寓話」という形で見せてくれているのではないだろうか。

…なんだかめんどくさそうなこと書いてますが、もちろんヴィジュアル的な面でこそこの映画は高い評価を得ているのは言うまでもない。

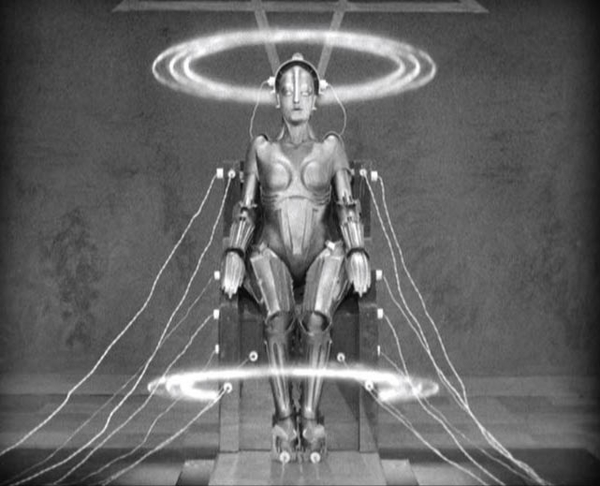

これまでにも散々語られているように、金色*9のコピーロボット“マリア”のデザインは『スター・ウォーズ』のC-3POに、巨大都市の景観は『ブレードランナー』(感想はこちら)に直接的な影響を与えてもいる。

この映画で使われている合成技術のレヴェルの高さは、数十年後の映画と比べてもまったく遜色がない。

ロボット・マリアを作ったマッドサイエンティスト、ロートヴァング(ルドルフ・クライン=ロッゲ)のちょっと爆発気味の白髪頭なんかは『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のドク(クリストファー・ロイド)を思わせもする(片腕が鋼鉄製の義手なところは日本の昔のロボットアニメの科学者っぽい)。仕草がいちいちオーヴァーアクトなところもw

『カリガリ博士』をはじめドイツ表現主義の影響を強く受けたセットのデザインや俳優たちの様式的な演技。

特に出演者たちのオーヴァーアクトは人によっては大いに違和感があったり、場面によっては笑ってしまうかもしれない。

ただ、それが1984年のジョルジオ・モロダー版でのミュージッククリップ風の仕様とマッチしていて、観ていて凄く気持ちよかった。

工場で働く人々の身体の動きはパントマイムのようで、まるでダンス。

しばしば用いられるシンメトリーの構図が荘厳で美しい。

僕がドイツ表現主義の映画の演技様式に惹かれるのは、それがもともと日本の歌舞伎や人形浄瑠璃などの動きに通じるものがあるからかもしれない。

『イワン雷帝』のエイゼンシュテインをはじめ歌舞伎に影響を受けた海外の監督たちは少なくないので、この『メトロポリス』にもその要素が入っていても不思議ではない。

この時代のフリッツ・ラングはサムライのハラキリを題材にした作品も撮っていて、日本趣味もあったようだから。

まだTVすら実用化されていなかった時代にテレビ電話が登場したり、一方では一体何をやってるのか皆目不明な巨大な時計の針みたいなのを電気信号に合わせて動かす妙な機械など、この映画に登場するSF的なガジェットは目を愉しませてくれる。

大規模なセット、何万人ものエキストラ、それらは今の目で見ても超大作の名にふさわしい。

さすが、映画会社ウーファを倒産の危機に追い込んだだけのことはある。

メトロポリスの撮影風景

www.nicovideo.jp

当時はスーツアクターというのが存在しなかったのか、ロボット・マリアのスーツにはマリア役のブリギッテ・ヘルム本人が入っている。

撮影の合間に水分を補給している姿がスティル写真で残っているけど、カワイイな。

ブリギッテ・ヘルムは1930年代には女優を引退しているが*10、その功績は今でも高く評価されているそうで、タランティーノの『イングロリアス・バスターズ』(感想はこちら)でも彼女の名前が出てきたほど。聖女的なマリアと機械人間である贋物のマリアの演じ分けはもう本当に見事と言うしかない。

“聖女”の時は可憐で、“悪女”の時には誘惑的で毒々しく。

ナチス政権下のドイツで、この映画を気に入った宣伝相のヨーゼフ・ゲッベルスはフリッツ・ラングにナチスのための映画を撮ることを依頼するが、ラングが恐る恐る「私はユダヤ人ですが…」と尋ねたところ、ゲッベルスは「あなたがユダヤ人かどうかは我々が決める」と答えた。ラングはドイツを出てアメリカに亡命した。

妻だったテア・フォン・ハルボウとはすでに離婚しており、彼女はドイツに残った。

ハルボウはナチスに傾倒していた、という説もあるが、ユダヤ人を秘書に雇ったりインド人と恋に落ちたりしていて、異人種を匿うために手続き上ナチスに入党したともいわれており、彼女を単純にヒトラーやナチスにかぶれた愚かな女性扱いするのは早計かもしれない。

また、小説版「メトロポリス」の訳者の解説によれば、ラングはゲッベルスに積極的に映画を売り込んでいたそうで、これも生き残るために彼らなりの身の振り方を模索していたということだろう。

ちなみに『メトロポリス』で印象に残るキャストの一人、ヒゲの工場長(オペラ歌手のパヴァロッティ似)のグロート役ハインリヒ・ゲオルゲはその後何本ものナチスのプロパガンダ映画に出演して、戦後まもなくソ連軍に捕らえられて、ドイツ敗戦のわずか1年後(1946年)に獄中で栄養失調のため亡くなっている。

彼もまた戦争の犠牲者の一人といえるだろう。

フリッツ・ラング(右)とブリギッテ・ヘルム、一服しているゲオルゲ。

ラングはアメリカへ、ヘルムはスイスへ。そしてゲオルゲはドイツに留まった。

同じ映画にかかわった者たちのその後の命運の分かれ道。

両手に花のラング。後ろの方で“影なき男”役のフリッツ・ラスプがいい笑顔で映っている。

彼らのこの笑顔がいつまでも続かなかったのは寂しい。

『メトロポリス』はもともとラングがニューヨークを訪れてそこで見た摩天楼の未来的な景観から着想を得たものなのだが、莫大な製作費と技術の粋を結集してこのSF超大作を作り上げたドイツが、やがて作品のインスピレーションの源であったアメリカとの戦争に敗れたのはなんとも皮肉だ。

それは円谷英二が戦前に観た『キング・コング』に憧れ、ああいう映画を作ることを夢見続けて軍のプロパガンダ映画を経て、戦後『ゴジラ』(感想はこちら)に行き着いたことを思い起こさせる。

映画というものはたやすくプロパガンダに利用されもするが、逆に時代も国家も思想も超えて人々の心にダイレクトに訴えかけてくるものだ、ということもできる。

そのヴィジュアル・インパクトで理屈を越えて今なお我々を魅了する映画。

それがこの『メトロポリス』なのだ。

だからこの映画をまだ観ていない人は、まずはかつての僕がそうだったように映像的な興奮に身を任せればいい。

そしてその上で、ここで描かれている物語の今日性に注目してもらえれば。

この日本でも、すでに一部の限られた富裕層のために国が動かされるような事態がただの空想や貧乏人の被害妄想ではなくなってきている。

政府や政治家たちがこぞって国民を欺く世界。搾取されてないがしろにされる者はとことんまで搾り取られて、その一方では金持ちのバカ息子たちがろくに働きもせずに遊び呆けているような完全な階層社会が作り上げられようとしている。

まさしくメトロポリスそのものだ。

「王子と乞食」よろしくフレダーと入れ替わった労働者“ナンバー11811”ゲオルギは、フレダーの持っていた金に目が眩んで俗悪で退廃的な歓楽街「ヨシワラ」*11で豪遊してオケラになる。

彼の弱さは現実の世の中の人間の弱さに他ならない。

フレダーが同情して彼らのために仲介者となろうとした労働者たちは、たやすく贋物のロボット・マリアに扇動されて暴動を起こす。

その結果、どのような事態になるのか考えもせずに。

物事の正しい判断ができなくなった民衆には、もはや本物のマリアと贋物のマリアの区別すらつかなくなっている。

彼らは紛れもなく人間である本物のマリアを捕らえて「魔女」と罵り、火あぶりにしようとする。

これらの物語に含まれた寓意は、悲しいほどに今現在の社会情勢を予言し、愚かしい人々は僕たちの似姿として映る。

ここで、この映画のテーマが再び脳裏に蘇る。

“頭脳と手を繋ぐものは心でなければならない”

僕たちの中には尊いものと同時に悪しきもの、愚かしきものが存在する。

頭(=理屈)だけでも手(=技術)だけでもダメだ。

「心」が、真にモノを考える「判断力」がなければ。

「心」とは他者の痛みを我が事のように感じる共感能力であり、互いに労わりあう優しさのことだ。

今、人々に本当に必要とされているものはこれだろう。

苦しい時だからこそ、「心」がもっとも大切なのだ。

それをあざ笑う者は人間性を否定する者である。

労働者たちの暴動によって地下の居住区は洪水に見舞われ、子どもたちが危機に晒される。

フレダーたちの尽力によって、子どもたちの命は救われた。

我が身をなげうって他者に尽くす者によって、最悪の悲劇は免れた。

この映画が描いているのは一人の人間の中の(ちょうど『インサイド・ヘッド』→感想はこちら のような)「心」についての話だと考えると、とても腑に落ちる。

時代は一回りして、かつては「時代遅れ」に思えていた物語が今僕の胸を激しく打つ。

この映画は古くて、そして今では新しいのだ。

関連記事

『モダン・タイムス』

『アーティスト』

『エクス・マキナ』

『民族の祭典』

『プレイタイム』

『キング・コング』(1933年版)

*1:実はオリジナル版にこの年数は出てこない。1984年の“ジョルジオ・モロダー版”で字幕でこのように説明が入る。

*2:手塚治虫の同名漫画はこの映画からインスピレーションを得たもの。また手塚治虫には1930年代のアメリカのSF映画『来(きた)るべき世界』と同名の漫画もある。

*3:主に興行的な理由から、また内容が共産主義的としてアメリカでの公開時に大幅にカットされた。

*4:これも完全版ではなく紛失した場面は抜けており、字幕で場面の内容を補足してある。

*5:使用された曲はその年のラジー賞にノミネートされている。

*6:その後ヴィデオやDVDで販売されたパブリックドメイン版は短縮版で画質が悪く、音楽もオリジナル版とは違う。レンタルショップに置いてあるのもこのヴァージョン。

*8:これまで出番をほとんどカットされてしまっていた“影なき男”の場面が増えている。

*9:って、映画はモノクロなのでもちろん色はわからないのだが。

![メトロポリス 完全復元版(2枚組) [DVD] メトロポリス 完全復元版(2枚組) [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51WHz1BDg5L._SL500_.jpg)

![メトロポリス [DVD] メトロポリス [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/41ssscjiUxL._SL500_.jpg)

![Giorgio Moroder Presents Metropolis [DVD] Giorgio Moroder Presents Metropolis [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51SsdjGBL2L._SL500_.jpg)