フィリップ・ド・ブロカ監督、ジャン=ポール・ベルモンド、ジャクリーン・ビセット、ヴィットリオ・カプリオーリ、モニーク・タルベ、ハンス・メイヤー、ブルーノ・ガルサン、ジャン・ルシェーブル、レイモン・ジェロームほか出演の『おかしなおかしな大冒険』4Kリマスター版。1973年作品。日本公開1974年。

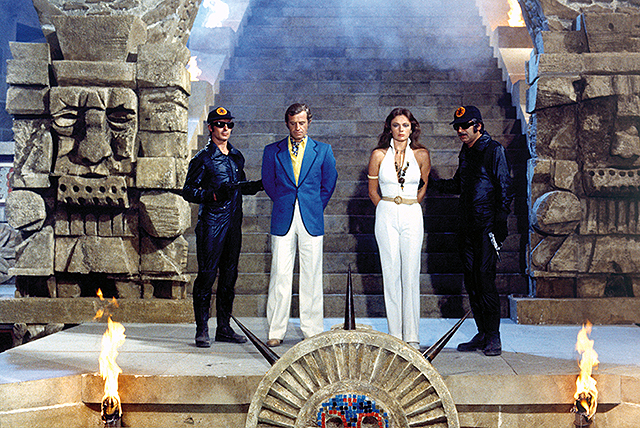

凄腕エージェントのボブ・サンクラール(ジャン=ポール・ベルモンド)はメキシコのアカプルコでスパイのタチアナ(ジャクリーン・ビセット)とともに宿敵・カルポフ(ヴィットリオ・カプリオーリ)と戦う──しかし、それは大衆作家のフランソワ・メルラン(ジャン=ポール・ベルモンド 2役)による小説で、彼は同じアパルトマンに住むイギリス出身の大学生・クリスティーヌ(ジャクリーン・ビセット 2役)や出版社の編集者・シャロン(ヴィットリオ・カプリオーリ 2役)をモデルにして締め切りの月曜日までに作品を仕上げようとするが…。

「ジャン=ポール・ベルモンド傑作選グランドフィナーレ」と銘打って、これまで1~3まであった傑作選も4回目にして最後ということで、新たにベルモンドの主演映画3作品『おかしなおかしな大冒険』『ライオンと呼ばれた男』『レ・ミゼラブル (1995年版)』が上映されることに。

他にも何本も上映されているところもあるようだけど、僕が住んでるところではとりあえず以上の3本が一週間ずつ上映されています。

僕は2年前の「傑作選3」(今はなきミニシアターで上映されていた)で『ラ・スクムーン』『冬の猿』『華麗なる大泥棒』『パリ警視J』を観ています。それから去年には「午前十時の映画祭13」で『ボルサリーノ』を鑑賞。

ジャン=ポール・ベルモンド主演映画を観るのは、今回で6本目。

特別彼にハマったわけではないのだけれど、これまで長らく名前だけ知ってて作品を観たことがなかったから、せっかくの機会だから目にしておきたくて。

この『おかしなおかしな大冒険』は傑作選の企画者のかたが最初から上映を希望していたけれど、権利の都合でできなかったのだそうで、だからそんな待ちに待った作品はどのようなものなのか興味が湧いたから。

日本ではソフト化はされていないようで、劇場以外で観る手段もないし。

フィリップ・ド・ブロカ監督といえば『まぼろしの市街戦』(1966年作品。日本公開1967年)が有名ですが、あいにく僕は観ていなくて。カルト的人気のある映画だからずっと気になってるんですが。また機会があったらぜひ観たい。

フィリップ・ド・ブロカ監督とジャン=ポール・ベルモンドはこれまでにも何度も一緒に映画を撮っていて、これが4作目ということだけど、僕は同監督の映画を1本も観たことがないからどんな作風の人なのかも知らなかった。

で、この『おかしなおかしな大冒険』なんですが、要するにコメディで、主人公は小説家、彼が自分をヒーローに見立ててスパイ小説の中で活躍する、というお話。

でも、現実に好意を持った女子大生が小説の中の主人公に入れ込むにしたがって、彼はだんだんその架空のヒーローに嫉妬するようになり、わざと作品の中で殺したりする。

そういう現実と劇中劇が交錯する物語。

『ザ・ロストシティ』(感想はこちら)とか『ARGYLLE/アーガイル』(感想はこちら)なんかを思い浮かべたりもするけれど、あの2本が小説家の主人公が“ほんとに”冒険しちゃうのに対して、こちらはあくまでも劇中劇と現実の世界は別物で、その二つが交じり合うことはない。

それでもかなり頻繁に場面転換があって現実と作品世界が行ったり来たりするので、ちょうどオードリー・ヘプバーン主演の『いつも2人で』(感想はこちら)みたいなワチャワチャ感があって、この先どうなっていくのか、という面白さはある。

お手伝いさんのバーガー夫人(モニーク・タルベ)が浜辺で撃ち合いをしているボブたちの中に現われて、掃除機を使いながらドアを開けるとフランソワの部屋に繋がる場面なんかはまるでモンティ・パイソンのコントのよう。

ただ、アクションを期待するとそちらは適度に力を抜いて、というかかなり脱力系の作品なんで目を見張るようなスタントアクション、みたいなのはないです。

でも、海パン姿のベルモンドが肉体美を見せびらかしながら美女たちの前を闊歩したり、軽々と水上スキーをやったり、彼の身のこなしの軽さや運動神経の良さはよく伝わる。

これはベルモンドとジャクリーン・ビセットのコント映画ですね(^o^)

冒頭でアカプルコに潜入した諜報員が電話ボックスごとヘリに吊り上げられて海に落とされたあと、サメに食われる場面からして文字通り人を食ってるし、あらゆるところに潜んでいる敵の雑魚たちを片っ端から撃ち殺すボブとか、しかもその血糊の量が半端なくて、それこそモンティ・パイソンのブラックなギャグみたい。

気に入らない電気技師は小説の中で銃撃でハチの巣にするしw 頭を撃ったら白子みたいな脳みそが皿の上に乗るとか悪趣味も炸裂。

当時はサム・ペキンパーのヴァイオレンス映画が流行っていて、パイソンズが「空飛ぶモンティ・パイソン」を放送していたのもその頃だし、そこで彼らもペキンパーの血みどろ映画のパロディをやっていた。

そういうことを知らずにいきなりこの映画を観るとドン引きしちゃうかも^_^;

コメディと言いながらも、僕は映画が始まってしばらくはまったく笑えず、壮絶なまでにスベり散らかしてるな、と思いながら観ていたんだけど、横の席で観ていたおじさん一人だけがこれ見よがしに笑っていた。客席はかなり混んでたんだけど、笑ってるのそのおじさんだけでした。

いやぁ、フランス人ってコメディのセンスがないのか、それともこれは何か意図的にスベらせてるのか、いろいろ考え込んでしまった。おかしなおかしな~という邦題のコメディは全然おかしくない法則がここでも(;^_^A

だけど、このまったく笑えないドタバタ喜劇をず~っと眺めているうちに、その笑えなさが脳内で何周かして、だんだんおかしくなってきた。

とにかく殺しまくるんだよね、このボブ/ベルモンドがなんの脈絡もなく。

007映画のパロディであることはわかるんだけど、当時はちょうどロジャー・ムーアがジェームズ・ボンドを演じ始めた頃だし、だから007シリーズもその荒唐無稽ぶりにいよいよ拍車がかかってきていて、やり過ぎなところを笑う、というような風潮になっていたのかな。

ヴィットリオ・カプリオーリがオーヴァーアクトで演じる敵・カルポフは007の宿敵・ブロフェルドとかブルース・リー主演の『燃えよドラゴン』(感想はこちら)の敵・ハンみたいだし。それらを茶化しまくってる感じ。

ハンス・メイヤー演じるコリンズ大佐がカルポフによって車ごとプレスされて、ボブが四角い鉄の塊になった車に喋りかけると中から大佐が「身体中がめちゃくちゃ痛い」と答える場面とか、あぁ、久しくこういうノリのコメディ観てないなぁ、となんか懐かしささえ感じたのだった。

ジャクリーン・ビセットも、今年観たスティーヴ・マックィーン主演の『ブリット』(感想はこちら)にヒロイン役で出ていたし、先ほどの『いつも2人で』にもほんとに一瞬だけ出てたけど、どちらも出演場面は限られていたから、この映画ではずっと出ずっぱりなのが嬉しかったな。

この映画はベルモンドの肉体とコミカルな動き、それから不二子ちゃんばりにいろんな衣裳に着替えるジャクリーン・ビセットと彼女のキュートな演技を楽しむ作品ですね。

僕は長いことフランソワ・トリュフォー監督の『映画に愛をこめて アメリカの夜』(この映画と同じく1973年作品)と『オリエント急行殺人事件』(感想はこちら)ぐらいしか彼女の出演作品を観たことがなかったんだけど、ようやくジャクリーン・ビセットさんをほんとに“ヒロイン”と呼べるぐらいの映画が観られました。

シリアスなお芝居もできる人だろうけれど、この作品での彼女のゴージャスな美人スパイと真面目な(でもマリファナ吸ってちょっとハシャいじゃったりもする)大学生、どちらの彼女も素敵でした。当時は人気女優だったんだなぁ。

この映画が撮られた時点ですでに「ルパン三世」はアニメ化されているはずだけど、77年から放送が開始された第2シリーズのルパンのあのノリは完全にこの映画あたりからいただいてるなー、って思いましたね。これまで観たベルモンド作品の中で一番そっくりだもん、主人公のキャラや物語の作りそのものが。

僕が今まで観たベルモンド主演作品はすべてが手放しで「面白かった!」と言えるわけじゃないけど(80年代の『パリ警視J』とかなかなかテレ東の午後ローみあって、映画館であえて観るほどのものとは思えなかった)、それでもなんだかんだで楽しんできたし、この『おかしなおかしな大冒険』も観てよかったですが、こういうこと書くとまたまた嫌な顔されるかもしれないけど、やっぱり昔の映画だからこその疑問点みたいなのはある。

アクション映画とか男性主人公の「男らしさ」を前面に出したような作品は、どうしたってマッチョイズムというか、男尊女卑的なものが含まれてしまいがちなんですが、ベルモンドの映画も例外ではなくて、そこは彼をモデルにしたルパンやあるいは寺沢武一の「コブラ」の宇宙海賊も同様。

フランソワが部屋の中でクリスティーヌにいきなり襲いかかろうとする場面とか、かつては男性が女性に好意を示す手段としてああいう暴力的なアプローチが半ば黙認されていた、ということ(ルパンも不二子ちゃんによくああいうことやってたし)。

それから、クリスティーヌは社会学を勉強しているんだけど、彼女が「なぜボブ・サンクラールのシリーズは大衆に人気があるのか」ということを論文に書こうとしてフランソワに語ると、彼はそれを鼻であしらうような態度を見せる。

どこかで「理屈っぽい女性」を揶揄する視点があるんですね。意地の悪い女性観がある。

で、結局はフランソワが小説の中でボブを殺そうとすると、クリスティーヌは「主人公の性格を変えないで」と言って反対する。彼女はボブに魅せられている。

ルパンやコブラが好きな女性ファンがいるように、なんだかんだ言ってもああいうヒーローはモテるんだろ?という話。完全には否定できない。

また、小説の中でクリスティーヌの外見をしたタチアナは見事にこの種のアクション物のステレオタイプな女性として描かれていて、そんな彼女は軍隊に寄ってたかってレイプされる。助けを求めた隊長にまでも襲われる。

ボロボロな格好で「私、レイプされました」と言うタチアナの様子を「ギャグ」として描いているんですね。

ジャッキー・チェンの映画(『ポリス・ストーリー』→感想はこちら)でも僕はやはり女性に対するレイプ行為がギャグのように描かれていたことに苦言を呈したんですが、この映画のヒロインの描かれ方はほんとに笑えない。こういうのを70~80年代に観客たちは面白がっていたんだろうか。

昔の映画って、素晴らしい作品がいっぱいある一方で、やはり性暴力に対してあまりに雑だったり無神経きわまりない描写が少なくなくて、そういうのを目にするたびに「あ~あ…」とゲンナリするんですよね。そればっかりは今となっては修正はできないから、どうしようもないんですが。

やっぱり性的なものに対する考えそのものが、今観ると問題があり過ぎるんですよ。

そんなこと言い出すと、昔の映画観られなくなっちゃいますが。

だって、この映画のフランソワはそこそこ大きな息子がいるほどの中年男性(妻とは離婚したらしく、慰謝料を払わなければならないようなことを言っている)だけど、お相手は大学生なわけで。まぁ、大学生だからって日本みたいに若いとは限らないけれど。

クリスティーヌの意見や態度次第で小説の展開や結末をコロコロ変えるフランソワとか、コメディなんだからそのテキトーさを笑ってればいいんですが、なんかやっぱり作品の根底にあるマッチョイズムと男尊女卑な価値観がこの映画を無邪気に楽しむことを阻むんですね。

終盤には、ボブとカルポフが一緒にダンスを踊って“オネェ”っぽいしぐさで歩いていったり。

ヒーロー物では主人公と仇役が実は一番愛し合っているのではないか、というのは、いろんなアクション映画などを観ていると感じることでもあるし、この映画はよーするにそういうののパロディなわけだから、そうやって「勧善懲悪」さえも茶化す、というのは正しいやり方なのかもしれませんが。

日本で上映されるのは50年ぶりという、貴重な機会にこうして劇場で鑑賞できたことは嬉しかったし、別にこの映画を腐すつもりもありませんが、昔からこの映画がお気に入りだというかたがたや、この作品の上映を企画した江戸木純氏は、僕が先ほどからくどくどと指摘しているこの作品の中の性的な部分の問題をどう感じてらっしゃるのだろう。なんとも感じていないのだろうか。

この映画を責め立てたいというよりも、昔の映画を観るたびに感じるこういう疑問についてちゃんと考えたいんですよね。あぁ昔なんだからしょーがないよね、と言うだけではなく。

…なんかまた嫌ァ~な感じにしちゃってすみませんが、でもこの映画は何も考えずに楽しめばいいエンタメ作品、ととらえることもできれば、いろんな風刺だとか含みがある作品としてあれこれ考えることもできなくはないんで、こういうコントみたいな映画であーだこーだと屁理屈こねるのも僕は悪くはないんじゃないかと思うんです。

繰り返しますように、観てよかったと思ってますから。

カルポフ/シャロンを演じるヴィットリオ・カプリオーリの演技が、思ってた以上にキャラが立ってるというか、なんかダン・ヘダヤとダニー・デヴィートが合体したような風貌でなかなか強烈でした。彼のコメディ演技があったからこそ、この「コント」は成り立っていたとも言える。

それから、見れば見るほどジャン=ポール・ベルモンドって面白い顔だよね。けっして美男子ではない。彼のあのユーモラスな顔が他のスター俳優たちとは異なる魅力を醸し出しているのは確かで、だからゴチャゴチャ難癖めいたことも書きましたが、フィリップ・ド・ブロカ監督とベルモンドが組んだこのへんてこな映画は、まるでオモチャ箱をひっくり返したような賑やかしさやバカバカしい感覚に溢れていた。

なんとなく70年代ぐらいに撮られたCMを観ているようでもあったし。

たまにはこういう映画を観るのも悪くはないかもね。

![Le Magnifique / おかしなおかしな大冒険 北米版DVD [Import] [DVD] Le Magnifique / おかしなおかしな大冒険 北米版DVD [Import] [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51BXCY8Q5WL._SL500_.jpg)

![まぼろしの市街戦≪4Kデジタル修復版≫ [Blu-ray] まぼろしの市街戦≪4Kデジタル修復版≫ [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51GXBgjsqOL._SL500_.jpg)

![まぼろしの市街戦≪4Kデジタル修復版≫ [DVD] まぼろしの市街戦≪4Kデジタル修復版≫ [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51nBNkEyGpL._SL500_.jpg)

![まぼろしの市街戦 [DVD] まぼろしの市街戦 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51zxJY05ZkL._SL500_.jpg)