※以下は、2012年に書いた感想です。

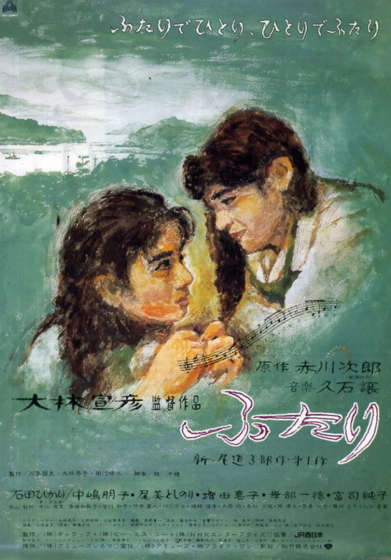

大林宣彦監督、石田ひかり、中嶋朋子出演の『ふたり』。1991年作品。

あ、いつものとおり原作は読んでいません。

しっかり者の姉と、そんな姉にいつも頼っていた「グズでドジな」妹のふたり姉妹。1年前、姉の美津子(中嶋朋子)は事故で命を落とした。もともと精神的にもろかった母親(富司純子)はそのショックからいまだに立ち直れず、妹の実加(石田ひかり)もまた姉の不在にどこか現実味を感じられずにいる。そんなある日、妹のもとにもうこの世にはいないはずの姉があらわれる。

今回、“変態オヤジ”っぽいことをあれこれホザいたりなんかするので、そういうのが本気で苦手なかたはご遠慮いただいた方がよろしいかも。

以下、ネタバレでいきます。

『さびしんぼう』とおなじく、どうやらこの映画も僕はこれまで観ていなかったようで、「え、こんな話だったんだ」と意外だった。

というのも、予告篇にもあるピアノの発表会の場面がクライマックスだとばかり思ってたら、それは前半でさっそく出てきて、それ以降はぜんぜんおぼえがないストーリーだったので。

主人公・実加役の石田ひかりは、特に90年代にTVドラマによく出演していたのは知ってたけど、どれもまともに観たことがなくて、映画も99年の主演作で矢口史靖監督『アドレナリンドライブ』を観たぐらい。

石田ひかりがナースの格好して走り回ってた記憶があるけど、あれから観返してないので内容はぜんぜんおぼえていない。

一時期はお姉さんの石田ゆり子よりもメディアへの露出が多かった気がするけど、そのうちゆり子さんの方を映画やTVでよく見かけるようになった。

最近またTVドラマに出てるみたいだけど。

美津子役の中嶋朋子は、もちろん「北の国から」でおなじみだけど、それ以外ではやっぱり僕は彼女の出演作品をほとんど観てなくて、ただ88年の『四月怪談』はヴィデオで観ていました(あと『あさってDANCE』も)。

大島弓子の漫画が原作で、幽霊になってしまった女の子が先輩の幽霊にいろいろ教わりながらもとの身体にもどっていく映画だったよーな。これもあれ以来観ていないので(以下略。自分でも残念になるほど記憶力がないな…)。

でもエンディングに流れる曲がとても好きでした。

これも機会があればまた観てみたい。

『四月怪談』(1988) 監督:小中和哉 出演:柳葉敏郎

www.nicovideo.jp

そんな中嶋さんが今回もまた幽霊役なわけですが。

ハッキリいって『さびしんぼう』以上に映画に入り込むのに努力が必要で、つまりこのどこか「乙女チック」な世界観と日常的なリアリティをいちじるしく欠いた台詞廻しに嫌悪感を抱くまい、抱くまいと念じながらの鑑賞でした。

ちょっと岩井俊二監督の『花とアリス』をおもわせる雰囲気だな、と。当然こちらの方が先だけど。

ただ「リアリティを欠いている」といっても全面的にではなくて、たとえば中嶋朋子の演技はとても自然に感じられるし、ほかのキャストも場面によっては抵抗なく観ていられたんだけど。

なんとなく、少女漫画的な世界観と尾道の「リアル」な風景とTVドラマ的な展開が混在していて不思議な感覚でした。

まず、主人公の前に幽霊が出てきてしまう、というお話をとても自然に見せているところはイイな、と。

最初は姉の美津子がすでに亡くなっているのは観ている側にはわからない(僕は知ってて観はじめたんだけど)。

やがてそのことがあきらかになって、でも実加の両親、特に母親はまるで長女がまだ生きているかのようにふるまう。

いささか大袈裟すぎるんではないかと思えるぐらいにどこにいても誰からも妹の実加は姉の美津子と比較されて、姉のように優秀な人間になることを期待される。

姉が生きていたときもそして死んだいまでも、つねに彼女にコンプレックスを抱いている妹。

こういう姉妹が現実に存在するものなのかどうか知らないけど、妹の眼から見た世界はこういうふうに見えている、と解釈すればまぁわからなくはない。

つまりこれは、劣等感や依存心から脱して自立していく妹の物語であり、またそんな妹を見届けた姉が旅立つ話ということだ。

ところで、この作品では主要な男性キャラは父親(岸部一徳)と実加の同級生の従兄で美津子とも顔見知りの神永(尾美としのり)ぐらいで、あとはほぼ女性ばかりである。

なにしろ主人公はずっと女子校に通ってるのでジャマっけな男子はまったく出てこない。

もう、女の子たちがショートパンツ穿いて体操着でマラソンするとこなんか眼福ですな、ロリコン親父にとっては。

なので、僕は一徳さんか尾美さんのポジションでこの映画を観りゃいいんだな、と理解した。

尾美としのり演じる神永は美津子に想いを寄せていたようで、しかも今回のこの人は妙に「いい男」的な役柄なので、てっきり彼をめぐって妹と幽霊ねえちゃんの姉妹ゲンカに発展するのかと思ってたら、なんだかそのあたりはアッサリと姉が身を引く。

そのかわり従兄を盗られると思った同級生の万里子(中江有里)が実加に嫌がらせをして、みたいな昼ドラ的展開に。

この「人のラヴレターをコピーしてクラス中に配布」というのが、なんかいかにも女子校のイジメっぽくて怖かったです。

でもそんな万里子は親の会社が倒産して母親と無理心中を図る。

実加の通報で万里子は一命を取り留めるが、万里子の母親(吉行和子)は亡くなってしまう。

…なんだろう、これは。

この映画を観ていて感じたのは、作品中に「死」の香りがただよっているということ。

それも現実的な死ではなく、イメージの中の「死」といったようなものが。

たしかに現実でも人の死はしばしば前触れもなくふいにやってくるものだが、しかしこの映画では死人が出すぎではないか。

美津子以外の幽霊が出てこないのが不思議なぐらい。

やはり実加の同級生で面倒見のいい旅館の娘の真子(柴山智加)の父親は、実加が九州に家族旅行に行っているあいだに死ぬ。

演じているベンガルは翌年の『青春デンデケデケデケ』(感想はこちら)でもそうだけど、大林作品ではやたらと死ぬ役が多い。

この友人の父親の死がはたして物語的に必要だったのか疑問だが、つまり彼女もまた実加とおなじように肉親をうしなうという痛みを負ったということだろうか。

もちろんこの映画のなかで出てくる「人の死」は、実加が感じる「大切なものをうしなうことへの恐れ」をあらわしてもいるのだろう。

実加の「みんな遠くへ行ってしまう気がする」というような台詞もある。

思ったんだけど、この美津子という「誰からも褒められる優秀な姉」というのは実加の想像の産物ではないのか。

僕はそんなふうに考えてみたんだけど。

映画のなかであまり深く描かれないけど、実加が「小説を書いている」という設定も意味ありげではある。

美津子というのは実加が思い描く、かくありたい理想なんじゃないかと。

もちろん、映画ではそんなふうには演出されてないですが。

この姉妹に次ぐくらい出番の多い同級生の真子を演じる柴山智加が、なんとなくいかにも当時の女子高生っぽくていい。

いつもどこかボヤ~ッとしている実加に付き合ってつねに彼女をサポートしてくれる頼りがいのある親友。

けっして美人というわけではないが、彼女の存在はこのメロドラマ的な映画のなかでリアリティを感じさせた。

演じている柴山智加は『青春デンデケデケデケ』で主人公とふたりっきりで海水浴に行く同級生を演じている。

実加は自分にひどい仕打ちをした万里子とも和解して、高校に進学する。

…と、僕はここまで観てきて実加はてっきり女子高生だと思ってたんで、彼女がそれまで中学生だったということにまず驚いた。

やけに発育いいな、みんな!

で、姉とおなじ高校に進学した実加は、やはり姉が所属していた演劇部に入る。

このあたりの描写は妙にあわただしく、いつのまにか彼女はお芝居の主役に抜擢されてる。“あの”優秀な姉の妹だという理由で。

どんだけコネの効く姉貴なんだよ。

さて、僕は未見なんですが、この『ふたり』は劇場公開される前年におなじ監督・キャストでNHKでTVドラマ版が放映されてたんだそうで、劇場版よりもそちらを褒めてる人もいる。

で、何話かに分けて作られたそのドラマ版は、映画よりももっと時間をかけてじっくり物語を描いていたのかもしれない。観てないからわかんないけど。

ただこの劇場版を観て、なんだかちょっとダイジェストっぽかったので。

まるでNHKの朝の連続ドラマを総集篇で観てるような、ほんとはもっといくつものエピソードがあったのに、それを短く時間内に収めた、といった印象。

ハイライトであるはずの演劇の本番シーンとか、なんかあまりに端折られすぎな感じがしてならない。

たとえば、中学という設定をなくしてすべてを高校での話にまとめてたらもっとすっきりしただろうに。

親友の真子ともずっと学校もクラスもおなじでおまけに席は前と後ろって、それはちょっとムリがありすぎでしょう。

それと、この映画は原作に忠実ということなんで、そうだとすれば原作に対する文句になっちゃいますが、強い絆で結ばれていたはずの「姉と妹」の話が、ストーリーの途中でなんだか姉があまり関係なくなってきちゃうのがどうも不満で。

僕は、途中までこれは姉と妹ふたりの物語だと思ってたんで。

妹の実加は、姉にコンプレックスをもちながらも(だからこそ?)彼女とおなじ女子高に進学しておなじ演劇部に入り、一時は姉が演じたのとおなじ役に選ばれる。

でも、ほんとに姉にライヴァル意識をもっているなら彼女はもっと必死になるはずなんだが、実加からそういう姉に対する対抗心は感じられない。

姉はいつも彼女のかたわらにいてくれる、母親代わりの心強い味方なのだ。

だとすれば、実加にとって姉の美津子というのはいったいどんな存在なのだろう。

「なんだかぜんぶわかっててお芝居してるみたい」な“夢みる病気”に罹っている母親に支えてもらうどころか、これからそんな母を支えていかなければならない実加にとって姉の美津子はまさしく「かくあるべき女性」である。

母もまたことあるごとに美津子の名を口にして亡き長女にもたれかかろうとする。

長女にとってはそれは多大な重荷であり、一方の次女にとってはいつまで経っても自分は母から信頼されない「できそこない」というレッテルを貼られた存在、という劣等感が拭えない。

美津子というキャラクターは、ほんとに実在するのか、それとも実加の作り上げた創造の産物なのか。

映画では美津子はほんとうにいたことになっている。

美津子の面影を妹の実加にみて、彼女を愛そうとした神永が「いっしょに行かないか」とさそったときも、実加はそれを断る。

自分は姉ではない。

これはどういうことなんだろう。

彼女のなかに、そして彼女の両親にとっても、たしかに美津子は実在したのだ。

だからこそ、最初にこの映画を観たときに実加が決定的にその姉と決別する動機が僕にはちょっと納得いかなかった。

姉が妹のもとを離れるきっかけが「父親の浮気」なのだ。

う~む、どういうことだこれは。

岸部一徳が演じる実加の父親は、寝起きの娘のおでこにキスするような、俺みたいな“リアル男子”からすれば虫唾が走るような親父なのだが、どうもファザコンっぽい実加はそんな父が好きでたまらないらしい。

冒頭でそういう前振りがあるからこそ、信頼していた父が転勤先で現地の女性(お相手はピンク・レディーのケイちゃんこと増田恵子)と浮気をしていたことが発覚する自宅での「キャ~!!!」なやりとりの場面。

おそらくこの映画のなかでの白眉ともいえるシーンだと思うのだけれど。

そのとき、あこがれでさえあった父に失望した少女は“大人”になったのだ。

これはまったく、たしか実際に娘さんがいるはずの大林宣彦監督の変態性が余すところなく発揮された素晴らしい作品だと思う(褒めてんのかケナしてんのかどっちだ^_^;)。

娘か孫娘が欲しかったのにいないので、仕方なくジブリのスタッフのひとりの幼い娘をモデルにして『崖の上のポニョ』(感想はこちら)を作った日本が世界に誇る変態アニメ監督(褒め言葉です!)宮崎駿とは違い、大林宣彦は現実に娘がいながらあくまでも“イメージ”のなかの少女にこだわり、しかも現実にそこにいる“女優”を脱がすテクニシャンでもある。

この『ふたり』でも、石田ひかりは白濁したお湯に浸かって“B地区”こそ見せないものの、その浅い谷間を披露している。

…大丈夫ですか?引いてます?

ツラかったら離脱していただいてけっこうですが。

『青春デンデケデケデケ』の感想で、「宮崎駿監督が『ふたり』を批判」みたいなことを書いたけど、でも僕はこれは宮崎監督の大林監督に対する“同病相哀れむ”ではないが、一種のジェラシーなのではないかと思っている(※この感想の最後に追記あり)。

そもそも作劇的には正反対の手法をとるこの邦画界の2大巨頭は、しかしここ10何年かのあいだに宮崎監督が脚本を担当した『耳をすませば』(感想はこちら)や『コクリコ坂から』(感想はこちら)を観るにつけ、この人はけっこう大林的世界観が好きなんじゃないのか?という疑惑が浮上してきたので。

けっきょく、彼らは少女が悩んだり、右往左往する様を見るのが大好物なのだ。

おなじオヤジになってしまったいま、その気持ちは残念ながらわからなくはない。

もっとも僕は「冒険活劇」だった頃の宮崎作品が好きなので、女子中学生とか女子高生が男の子とどーのこーの、みたいな最近のジブリ作品には正直ちょっと辟易してるんですが。

これだけはたしかにいえるのが、大林宣彦は宮崎駿よりもあきらかに「少女漫画」的な世界のリテラシーが高い、ということ。

これは男系社会で育った宮崎さんと、実の妹がいてやはり少女漫画的世界に親和性が高かった手塚治虫と相通ずるものがある大林宣彦との違いだと思う。

ただし、大林映画のファンは女性よりも圧倒的に男性の方が多いのだが。

それは彼の映画が“男性のなかにある乙女心”をくすぐるからだろう。

大林監督には女のきょうだいはいないのかもしれないけど、「まぼろしの妹」に対する執着心は宮崎駿のそれを凌駕する。

かつて「“兄妹の恋”が夢の少年でした」とカミングアウトしてもいるし。

そしていつしかその想いは宮沢賢治とその妹とし子の兄妹愛にも通ずる永遠性をもつまでに…というのは褒めすぎか(ちなみに宮崎駿にも兄の妹に対する妄執にも似た想いをつづった「妹へ」という絵物語がある)。

ま、男子ってのは自分を慕って「お兄ちゃん!」と駆け寄ってくる妹にあこがれたりするものですから。

エロゲーなんかそんなんばっかだろ(ゲームとか一切しないんで勝手な想像ですが)。

この映画のなかでしばしば美津子や実加が口ずさむ主題歌「草の想い」を大林監督と巨匠・久石譲がエンドロールでデュエットしていて「…なんで?」と思った。

たしかほかの作品でも大林監督の歌声を耳にしたおぼえがあるので(どの作品だったか失念)、自作でみずからそののどを披露することには抵抗がないんだろうか。

草の想い 歌:中嶋朋子 作詞:大林宣彦 作曲:久石譲

蛍ちゃんヴァージョンとオッサン2人組の歌声の2本立て。

www.youtube.com

ちなみに「草の想い」のメロディのサビの部分は、『ふたり』の翌年の92年に公開された宮崎駿監督の『紅の豚』(感想はこちら)の中で使われている曲「帰らざる日々」の一節によく似ている。うまいこと流用してますね。

しかし、観終わってものすごく疲れましたよ。

ただボンヤリと観てたら、この作品は僕には退屈以外の何ものでもなかった。

一所懸命あれこれ考えて、ようやくいままで書いてきたようなことが頭に浮かんできたのです。

それをこの映画のファンの人たちは自明のことのように受けとって楽しんできたんだな、と思うと、女性というのはやはりあなどれない。

しばらくこういう映画はちょっと遠慮したいけど、いろいろ勉強になりました。

んで、僕の結論。

だから勝手に断言させてもらうと、これは親の期待に押しつぶされそうになった少女が「架空の姉」を創造して彼女の助力でなんとか“自分の居場所”をみつける話なのだ。

そうなの!

この映画で割りを食っているのは、主人公の実加こと石田ひかりに意地悪をする中江有里と島崎和歌子。

いまではNHKの番組などでときどき顔を見る中江有里は、映画のなかでは石田ひかりと和解して友人になるが、高校ではじめて登場する島崎和歌子はもう完全な憎まれ役で、この人の背景にどんなドラマがあったのかは劇中で一切触れられることはない。

東映TV特撮物「魔法少女ちゅうかないぱねま!」でアイドルとしてお茶の間に登場した島崎和歌子は、現在では酒癖の悪い姐御としてヴァラエティ番組で活躍中だが、この映画ではまったくもって損な役回りをあてがわれている。

僕はこの当時の「どすこい!」な感じの恰幅のあるワッコ姐さんよりも最近の「ガハハ」な彼女の方がぜんぜん好みなんですが、それはおいといて、この映画はこういう主役以外の憎まれ役があまりにハッキリとしすぎていて、世の中のさまざまな“カラクリ”を知ってしまったいまでは、僕はむしろ彼女たちのように「脇で頑張ってた人たち」の方にこそ共感をおぼえずにはいられないのだ。

勝手に共感をおぼえられても中江さんも島崎さんも困るだろうけど。

先ほどの「草の想い」は島崎和歌子も劇中で歌っていて、さすがもともと歌手なだけあって彼女の歌声は素晴らしい。

できれば島崎和歌子ヴァージョンをフルコーラスで聴きたい。

この映画の公開から20年以上が経った。

「どこか遠くへ行きたい」といっていた姉も、小説を書くことで自分もどこか遠くへ行こうとしていた妹も、いまでは立派な大人の女性に成長して家庭をもち、母となっている。

オトナになることにとまどい、涙を流していた彼女たちはもうここにはいない。

それは幸せなことなのだろう。

それにしても、僕はここでなにをしているのだろうか。

…どこか遠くへ行きたいなぁ。

追記:

宮崎駿監督の『ふたり』批判について。

切通理作・著「増補決定版 宮崎駿の<世界>」P288~289より抜粋。

宮崎は「なんで日本映画はこんなにつまらなくなったのか」という質問に、漫画や劇画の<過剰な表現主義>の病が実写映画界にも入り込んでいることを指摘している。

「この前、テレビつけていたら、中嶋朋子と石田ひかりの二人が出てくる『ふたり』(大林宣彦監督)という映画をやっていたの。みていて、ものすごくイヤだった。不愉快でした。バストのカットなんか全部長いと思った。まんがだと思ったですよ。過剰な思い入れをすれば、空間と時間はいくらでも伸ばすことができるというふうに思って作っている。だから時間というものは、一瞬の内に過ぎていくその瞬間を切り取ってくるのだという緊張感が全然ないんですよ。

やっぱり映画というのは、時間なんですよ。ここでこの顔を二秒見せたいと思っても、この表情は十八コマしかありえないという時に、どうやってその十八コマを、なんとかしてそこに凝縮しながらその気持ちを表現できないかということ、そういう緊張感があるものでなければ駄目だと思う。すべては表現だ。それで何かを感じろと言っているのかもしれないけれど、それはコマにでっかく顔のアップが来るのと同じ。だからこの監督も、やっぱり映画を作っているのではなくて、まんがを作っていると思いました」

(「COMIC BOX」九五年一月号所収インタビューより)

おなじロリコン監督へのジェラシーじゃなかったのか(;^_^A

大林作品における「過剰な思い入れ=空間と時間の引き延ばし」というのは、たしかに漫画的といえるかもしれない。

少女漫画の場合はそこに多層的な時間軸や多くのモノローグが加わるんだろうけど。

最近の宮崎監督は少女漫画からネタを拾ってくることがけっこうあるが、それが結果的に「少女漫画的な世界」とは別物になっているのは、つまりそういうことなのか、と気づかされる。

宮崎駿は、少女漫画があつかう「題材」には興味をひかれても、その「手法」には興味がないのだ。

面白いのは、手塚治虫の漫画のコマ運びはしばしば「映画的」と評されていて、彼から宮崎駿も多くの影響をうけている(手塚のアニメ作品には否定的)。

その宮崎駿が実写畑の大林宣彦(『ナウシカ』とおなじ年にアニメ映画『少年ケニヤ』を監督しているが)の作品を「こんなもん“映画”じゃねぇ!!」と批判しているという奇妙な現象。

若手女優たちの表情とたたずまいに思い入れを込め、キャメラの向こう側の「いまそこにいる」少女たちを写しとる大林宣彦と、すべてをコントロールして絵として実際に描き出さなければならないアニメーション作品で、「空間」やフィルムのひとコマひとコマに対して厳しくこだわり装飾的な映像表現は極力排除する宮崎駿。

たとえば映画の作り手として黒澤明により近いのはどちらかといえば、大林宣彦ではなくてあきらかに宮崎駿の方だ。

大林作品は日本映画のなかでも特殊な例だとは思う。

大林が後進の映画監督たちにどのような影響をあたえたのか、不勉強な僕には正直よくわからないが、ともかく宮崎駿が大林宣彦の映画を批判してから15年以上が経った。

そしてこの偉大なるふたりのロリコン監督たちは、いまも映画を撮りつづけている。

※大林宣彦監督のご冥福をお祈りいたします。20.4.10

![ふたり デラックス版 [DVD] ふたり デラックス版 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51jxAYEYiSL._SL500_.jpg)