※以下は、2012年に書いた感想に一部加筆したものです。

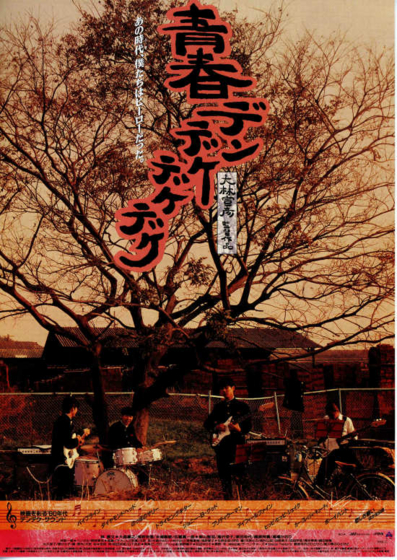

大林宣彦監督、林泰文主演の『青春デンデケデケデケ』。1992年作品。

1990年の芦原すなおの同名小説が原作。

The Ventures - Pipeline

www.youtube.com

1965年の香川県観音寺市。ラジオから流れてきたザ・ヴェンチャーズの“パイプライン”に「どんどらはん」(カミナリ)に打たれたような「電気的啓示」をうけた“ちっくん”こと藤原竹良(林泰文)は、おなじ高校の仲間たちとバンド「ロッキングホースメン」を組んで練習に励む。仲間のひとりの初恋、お客を前にしてのはじめての演奏、夏休みの思い出…、甘酸っぱさやほろ苦さあふれる青春グラフィティ。

以下、ネタバレあり。

大林宣彦監督の映画はこれまで劇場で観た作品はそれほど多くなくて、84年のアニメ『少年ケニヤ』、93年の山崎努主演『水の旅人 侍KIDS』、94年の吉永小百合主演『女ざかり』、そして2007年の『転校生 -さよならあなた-』。

ヴィデオやDVDではそれ以外の作品も何本か観てますが。

で、個人的に大好きな映画監督かといったら、正直そうではない。

特に『女ざかり』は、あとでまた説明するけど編集が“狂っていた”のでうけつけず、あるいはリアルタイム世代で強い思い入れがある人も多い83年の『時をかける少女』も、全篇にわたるそのあまりに作り物めいた台詞廻しに戸惑いしか感じられず。

ただ、8ミリ自主映画出身で撮影所での助監督の経験がない、CF(コマーシャル・フィルム)出身の映画監督のさきがけみたいな存在として、どこかあこがれを感じてもいました。

いろんな部分で従来の映画文法からはみ出た表現者だと思う。

かつて宮崎駿監督が大林監督の『ふたり』(感想はこちら)について痛烈な批判をしていて、この二人の映画監督の資質の違いがうかがえてとても興味深かったです。

二人とも年齢が近く「ロリコン」という共通点をもつ映画監督なんですが。

あと、どちらも作品の音楽の多くを久石譲が担当している。

たしかに大林宣彦と宮崎駿の作劇をくらべてみれば、映画の作り手として彼らがまったく相容れない存在であることがわかる。

ただ、最近は宮崎さんもだいぶ映画が壊れ気味なので、じょじょに大林作品に歩み寄ってきてる気もするけど。

ちなみに、僕は84年に公開された宮崎監督の『風の谷のナウシカ』(感想はこちら)は映画館では観てなくて、大林監督の『少年ケニヤ』を母親に連れられて観に行ったのですが(たしか同時上映は『スヌーピー』だったよーな)、…おかん、アニメのチョイス間違ってるよ(いや、いまとなっては貴重な体験だったのかもしれないが)!!

それにしてもヘンな映画だった。

でも主題歌を聴くとすっごく懐かしいんだけど。

歌:渡辺典子 声の出演:高柳良一 原田知世

www.youtube.com

なんか、どんどん脱線していってますが。

この『青春デンデケデケデケ』は残念ながら僕は劇場では観ていなくて初見はヴィデオでだったんだけど、バンドに熱中する高校生たちの姿がちょっと自分自身にかさなるところもあって(僕は音楽じゃなくて演劇方面だったんですが)、たまらなく好きな映画になりました。

機動性のある16ミリキャメラを複数台導入したドキュメンタリーフィルムのような撮影、極力自然光を利用した照明、アップテンポな編集と、それまで僕が日本映画で観てきた、カットが長く安定感のあるキャメラワークが多用されている作品とは異なる映画でした。

また、それまでの人工的な作風の大林作品とも毛色が違っていて、とても新鮮だった。

出演者たちの台詞廻しや演技スタイルも一見即興風で、いかにも「台本に書かれた台詞をいっています」といった感じがしない、“自然体”のものでした。

ところどころ映像的な「お遊び」が入るので、単調ではないし映画的な楽しさにも満ちている。

どこかその後の岩井俊二監督作品を彷彿とさせるものもあった。

登場人物たちがしゃべる「讃岐弁」も、どこまで正確なのか知らないけど、耳に心地いい。

もっともこの映画を観て大林監督の作品に興味をもって映画館に観に行った前述の『女ざかり』は、ほとんど「前衛映画」といわんばかりに短いカットが矢継ぎ早に繰り出される慌ただしい編集にめまいがして物語も追えず、「この監督は気が狂ってる」と思って、以後、大林監督の映画にはしばらく足を運びませんでした。

最近の南原清隆と永作博美が出演した『その日のまえに』も未見。

2012年に何年ぶりかで新作『この空の花 長岡花火物語』(感想はこちら)を観たのでした。

話をもとにもどすと、ともかくこの『青春デンデケデケデケ』は特に思い入れのない大林監督作品のなかでは例外的に好きな映画、ということです。

この作品の出演者で一番の出世頭といえば、いうまでもなく浅野忠信だろう。

この映画で彼は主人公ちっくんの最初のバンドメンバーになる男子高校生を演じている。

僕はこの作品ではじめて浅野忠信という俳優を見たので、すでに「金八先生」や『バタアシ金魚』などに出演していたにもかかわらず、失礼ながら当時はこの映画の撮影地でオーディションかなんかで採用された人だとばかり思っていた。

そのぐらいこの映画の浅野さんは「棒演技」だった。

つまり、演技をしてるというより、そのへんの高校生をそのまま連れてきたように見えたのだ。

まぁこの人の演技はいまでも基本的に棒(以下略)。

この映画での浅野忠信は、主演の林泰文演じるちっくんと「同性愛」のうたがいをかけられるぐらいの色白で眼鏡のうら若き美少年である。

多分、出演者のなかでこの人の外見がこの20年間で一番変化していると思う。

そう、もうこの映画が公開されてから20年が経っているのだ。

そのことに気づいてちょっと身震いしているのだが。

ちっくんの幼い頃からの友人である寺の住職の息子を演じる大森嘉之は、篠田正浩監督の『瀬戸内少年野球団』でやんちゃな少年“バラケツ”を演じていた。

90年代にはVシネのヤクザ物などでよく顔を見たが、最近はどうしてるんだろうか。

またこの映画のなかであきらかに演技の素人に見えたニキビ面のドラム担当を演じていた永堀剛敏も、いまでもときどき映画やTVドラマで顔を見る。

このニキビ面の男子と劇中でキスさせられていた高橋かおりは子役出身の人で、この人も80~90年代にさまざまな映画やTVドラマで観たが、やはりいまもときどき刑事ドラマとか映画などで顔を見る。

このように、この映画で高校生役だった何人もの出演者たちが、いまではキャリアも積んだ中堅どころの映画・舞台俳優になっている。

関係ないくせに、なんか親近感がわく。

さて、そろそろ映画の内容に移ろう。

2012年に山崎貴監督の『ALWAYS 三丁目の夕日'64』(感想はこちら)で鈴木オートの一人息子、一平君がエレキギターでザ・ヴェンチャーズの“Walk Don't Run”を弾いてるのを観て、この映画を思い出したのだった。

『青春デンデケデケデケ』は、一平のエレキギターのエピソードだけで1本の映画を作ってしまったような作品である。

『三丁目の夕日'64』では一平はどうやってあのギターやアンプを手に入れたのか描かれていないが、『青春~』ではそんな高価な物は親に簡単には買ってもらえないので、少年たちはひと夏バイトしてお金を稼ぐ。

寺の小僧が手配してくれたバイトは車の整備工場。

それ以外にも、「この人が?」みたいなカメオ出演的な人たちが何人もいてさすが大林宣彦って感じだけど、それはともかく、たとえちょっと顔を出すだけの人でもみんながみんなとても「イイ顔」をしている。

この映画の舞台となっているのは1965(昭和40)年。

東京オリンピックの翌年。

『三丁目の夕日'64』が大好き、という人にはぜひこの映画を観てもらいたい。

『三丁目の夕日'64』が箱庭的な、いかにも撮影所のステージのなかに組まれたセットと照明の下で撮られたヴァーチャル映画(「映画」ってのはそもそもヴァーチャルなわけだから変な形容だが)であるのに対して、その1年後が舞台の『青春デンデケデケデケ』はオール香川ロケの映画。

画質が粗くなるのを承知で16ミリフィルムも使用している。

この映画の舞台は65~68年で、たしかに登場する家の部屋の調度品などはあの時代を感じさせるものではあるが、ことさらに“ノスタルジー”を強調する作りにはなっていない。

現代の地方のある町が舞台です、といわれても「あ、そーなんだ」と信じてしまいそうな雰囲気がある(こまかいことだけど、文化祭の舞台裏で生徒たちが使っているヘッドフォン付きのトランシーバーなんて60年代の高校で普通に使われてたんだろうか)。

これは「ノスタルジーを描いた映画」ではなくて、まず「青春を描いた映画」なのだ。

ところで、僕は個人的に「英語がしゃべれない人が歌う下手くそな英語混じりの歌」が苦手で、だからこの映画の高校生たちが夢中になって歌うジャパニーズ・イングリッシュ丸出しの歌には恥ずかしさを感じてしまうんですが、でも考えてみればもう何十年、あるいは百年以上も前から僕たち日本人は欧米の文化にあこがれて一所懸命彼らの猿真似をくりかえしてきたのだ。

エラソーなこといってて、僕だってカラオケじゃヒアリングが不可能な発音で横文字の歌詞を歌ってるわけだし。

おそらく「ロッキングホースメン」の歌声もアメリカ人にはかなり珍妙に聴こえるに違いない。

演劇で日本人がヅラかぶったり毛を染めてガイジンを演じる「アニー」などの“赤毛物”も、本場の人々が観たらどう感じるのだろうといつも思う(宝塚歌劇団は“キッチュ”な文化に映るようで、ファンもいるらしいが)。

やってることは、なだぎ武の「ディラン・マッコイ」と変わんないわけで。

だって、西洋人が髷や日本髪結ってサムライやゲイシャを演じたりしてる「蝶々夫人」とか、僕らが観たら「ヘン」じゃないですか。

でもまぁ、それってたとえばブラジルやフランスのアニメオタクたちが日本のアニソンを頑張っておぼえてカラオケで熱唱するような涙ぐましさを感じないでもないけれど。

自分が夢中になっているもの、大好きなものなんだから、本家から見てたとえそれがお笑いの対象であったって、別にいいではないか。

ヤツらだってなんだか得体の知れないモノを「SUSHI」と称してうまそうに食ってたりするんだし。

そう自分に言い聞かせながら、劇中で少年たちが歌う舶来の歌を聴いていた。

この映画のなかで岸部一徳演じる先生は、「いまは“ユー・アー・マイ・サンシャイン”よりも“長崎の女(ひと)”がええ」という。

僕はこの感覚がいま、なんとなくわかるのだ。

67年当時、GS「ザ・タイガース」のメンバーのひとりだった岸部一徳がこういう役を演じているのがまたいろいろ感慨深いものがあるが。

この「長崎の女」については劇中では別の意味合いもあって、ロックに夢中の少年たちに好意的だったこの先生は、既婚者だったにもかかわらずおなじ学校の女性教員に想いを寄せており、彼女の婚礼の席で心臓発作で倒れて帰らぬ人となる。

「長崎の女」という歌には、そんな先生の恋心が込められてもいるのだ。

この、身近にいた人、お世話になった人がある日いきなり亡くなる、というのは僕も経験していて、ほんの2~3日前まで普通に職場で会話していっしょに働いていた人の突然の死を知って呆然となったことがある。

この映画の主人公ちっくんもまた、自分たちを見守ってくれていた先生の死にショックをうけて夜なかに泣きながら目を覚ます。

この映画はまさに「青春グラフィティ」であり、大学入試のために東京に旅立つちっくんの姿で終わる、前途ある若者へのエールのような作品だが、さっきの先生の死や、父親がともに釣りをした8年後に亡くなったことなど、終わっていくもの、去ってゆく者についても語られている。

はかない恋の顛末についても描かれる。

「明石のタコ」ことドラム担当の岡下君は、高橋かおり演じる女の子に片想いして自分たちの演奏会に誘うが、断られてしまう。

しかしその後、彼女が「ロッキングホースメン」が店で演奏しているのをひそかに観にきたのを彼らは知らない。

浅野忠信演じるおとなしい眼鏡君に恋慕して「八百屋お七」のごとく付きまとう女子もいたりなんかして。

でも、彼とちっくんが「同性愛」という噂が流れると彼女は「あんじゃる~(気持ち悪い)」といってその熱は一気に冷める。

そんなもんだ。

ここで描かれるたわいのない、大森嘉之演じる小坊主にいわせれば「至極青臭い」エピソードのかずかずは、でもどれもが身に覚えがあるようなことばかりでなんともこそばゆく、そしてちょっと切ない。

ちっくんは主人公の特権なのか、妙にモテる。

バンドを組んで演奏をはじめた彼の家にある日突然たずねてきて海水浴に誘う同級生の女の子、彼のギターの絵を描く女の子、はじめて会ったばかりの下級生も「演奏ぜったい観に行きます」と熱い視線。

女の子とふたりだけで海水浴、なんて夢のよーな光景だな!

完全なるモテ期である。

楽器できる奴ってやっぱモテるのかぁ、とうらやましがったりしてみるが。

そんなモテ期はなかったけれど、でも仲間たちといっしょになにかをする喜びはとてもよくわかる。

合宿のたびに彼らが作って食べるカレーライスのうまそうなこと。

「ロッキングホースメン」の“技術顧問”にして名誉メンバーの「しーさん」は、親が金持ちで広い家に住んでいる。

このしーさんの家の室内の感じがなんかとても懐かしいんだよね。

これは1960年代のお話だけど、部屋のなかにあるいろんなものとか(ソファや机、壁紙など)ファッションとか、80年代ぐらいまでは見たようなものがいくつもある。

遊びに行くといつも可愛い妹が手作りのクッキーを出してくれて。

…夢のよーな光景だな!!

この映画を観ていて、僕はいつもなんともいえない至福感につつまれて「この時間がずっとつづいてくれたらいいのに」と思うのだが、どんなに好きな映画であってもいつかかならず終わるように、青春の日々もまたやがて過ぎ去ってゆく。

友人たちはそれぞれの道を歩みはじめ、ちっくんは大学受験のために東京へ行くことになって、「ロッキングホースメン」は事実上、解散することに。

その直前、朝早く目覚めたちっくんはおもわず家を出て母校に向かい、彼らが三年間使った部室や文化祭でバンド演奏の最初で最後のお披露目をした体育館に足を運ぶ(どーやって入った?)。

そしていつしか電車に乗って、かつて仲間たちと合宿した場所へ。

こうして「ロッキングホースメン」ゆかりの地を巡礼して帰ると、家のまえにメンバーたちの姿が。

家から姿を消した息子を心配した母親が、彼らの家に電話して回っていたのだった。

ちっくんの想いを察したメンバーたちは集合して、「終生バンドリーダー」に任命するためにいつ帰るともしれない彼をずっと待っていた。

この場面はさすがに「そんなことはないよな」と思うけど、でもやはり胸が熱くなる。

おなじ釜のメシを食った仲間たちはおなじ「青春」の共有者だ。

この映画の原作小説は、作者の自伝的な作品というよりも、こういう青春時代を送りたかった、という願望のようにも感じられた。

そう思うと寂しい気もするのだが、ほんとの「青春」というのは、思い出したくもない恥ずかしかったり情けないこともいっぱいあるものですからね。

その後、『リンダリンダリンダ』とか、だいぶ系統は違うけど『スウィングガールズ』のようなバンド物映画も作られたけど、この『青春デンデケデケデケ』は僕に自分の「青春時代」というものを意識させてくれた最初の作品であり、またいつ観ても「楽しかったあの頃」に舞いもどらせてくれる映画なのです。

※大林宣彦監督のご冥福をお祈りいたします。20.4.10

![青春デンデケデケデケ デラックス版 [DVD] 青春デンデケデケデケ デラックス版 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51X586vqIgL._SL500_.jpg)