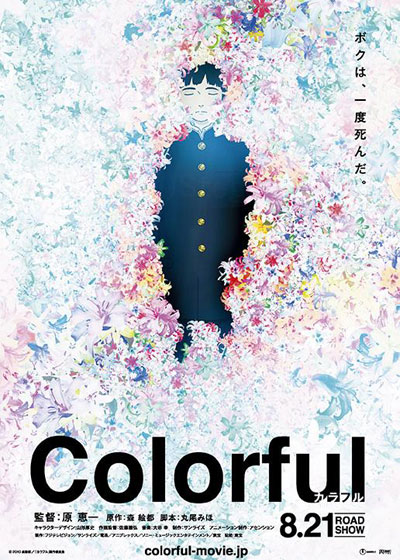

現在、実写初監督作品『はじまりのみち』が公開中の原恵一監督のアニメーション映画『カラフル』。2010年作品。

自殺した少年の身体に乗り移った主人公が、少年の周囲の人たちとふれあいながら、やがて自分の正体に気づくまでを描いた物語。

※以下は、2010年に書いた感想です。

原作小説は読んでいません。

この映画がどういう経緯や条件でアニメ化されたのか、監督さんにどこまでの権限や責任があるのかも知りません。

とりあえず『クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶモーレツ!オトナ帝国の逆襲』の監督さんだということと麻生久美子と宮崎あおいが声の出演をしてることぐらいしか知らずに観ました。

もしまだこの映画を観てなくて、でもちょっとでも気になっている人は、これから僕が書く感想は無視してとりあえず観てみてください。

なぜなら、中にはこの映画を観ていっときでも救われる人がいるかもしれないから。

映画を一本観たぐらいで救われたり癒やされたりする程度の辛さや苦しみなどたいしたものではない、という人もいるけど、言いたい奴には勝手に言わせておけばいい。

映画にはたしかにそういう効用もある。

ただし、僕はこの映画、まったくうけつけませんでした。

だから思いっきりケナしています。

この映画を好きなかたには腹立たしいかもしれません。

自分と正反対の意見を目にするのがイヤな人は、読まれない方がいいと思います。

以下、ネタバレあり。

主人公は、家族やクラスメイトたちなどまわりの人たちすべてを「どうでもいい人々」と感じている。

その、どーでもいいと思っていた人々が、ほんとはかけがえのない存在だったのだ、ということに気づくまでの過程が描かれるわけである。

のだが。

…これは最後まで観てられないかもしれないな、と思った。

何もかもが気持ち悪い映画でした。

一言で表現すると、まるで小学生の時に学校の体育館や近所の公民館で観た「児童アニメ」みたいだった(伊集院さんもほぼ同意見です。「伊集院光の深夜の馬鹿力」2010年8月23日 17:50~)。

アニメーションの絵柄も出演者たちの声も喋り方も台詞の中身もストーリーも音楽も、すべてに最後まで慣れることができなかった。

主人公の、大木凡人みたいなヘンな髪型と眼鏡した兄貴の顔のデザインが、後述の“佐野さん”とカブってるし。

まず、いきなり主人公の声に違和感が。

中学一年ぐらいならともかく、中三なのになんであんな声変わりもしてない女の子みたいな甲高い声なの?

成長が遅れてる、といっても高校受験を間近に控えた男子にしては幼過ぎではないか?

どうして作り手がわざわざああいう声を選んだのか不思議でならない。

さらに子どもの姿をした「プラプラ」というふざけた名前の案内人。

…何?「プラプラ」って。「パラパラでもペラペラでもないわっ」って、それは面白いのか?

何か、数年前、最後までスクリーンを見てはいたけど途中で映画に集中するのを放棄した『ブレイブストーリー』を思い出した。

耐え難さでは今回はあれを超えてました。

何度も途中で観るのをやめて映画館を出ようかと思った。

でも、そうしたら感想書くことができないんで我慢して最後まで観たけど。

町の小さなラブホテルに好きだった女の子がオッサンと一緒に入っていったと思ったら、自分の母親が入れ違いに不倫相手と出てくるのを同時に目撃する主人公、という…どんだけ狭ぇんだ二子玉川!って話である。

誰かと誰かが一緒にいたらぜったいに他の知り合いがどっかでそれを見ている、というよーな、信じがたいほど窮屈で息苦しい町。

そこを舞台にして地味で陰々滅々とした話がずーっと続く。最後まで続く。

アニメならではのファンタスティックな要素は欠けらもない。

『オトナ帝国』ではドタバタで笑わせハラハラさせつつ「子どもたちにとっては過去ではなく“今”しかないのだ」というメッセージをエンターテインメントの中でしっかり描いていたのに、この映画のしんどさはなんだろう。

印象深い台詞はあるにはある。主要な登場人物全員が「心に沁みる一言」みたいな台詞を吐くから。

主人公(の魂が乗り移った少年)が好意を持っていた少女ひろか。

援交を続けながら「綺麗なものが大好きなはずなのに、時々壊してしまいたくなる」という彼女の言葉は、一所懸命“明るい家庭”を演じ続けようとする両親の姿に苛立ちをおぼえる主人公の心情に重なる。

それは理解できる。

でもこの場面で主人公は唐突に「みんなそうだよ」だったか「誰もがそうなんだよ」みたいな、悟ったよーな台詞を微笑みながら言うんだけど、この辺にもいちいち引っ掛かるのだ。

せめて「ボクもそうだよ」ぐらいでいいんじゃないの?

『オトナ帝国』でも、クライマックスでしんちゃんがおよそ幼稚園児が口にするはずがない台詞を熱弁していたが、あれは最後の最後だからこそ許されるし効果があるんで、すべてを意味ありげな台詞で説明してしまうとどんなにイイ事言っててもそのありがたみがどんどん薄れていく。

どうやらこの映画はその出来が高く評価されているようですが、「物語」の中にメッセージを織り込んでいくのではなくて、登場人物たちにそれを直接喋らせる場面が多くて、僕にはけっして巧いシナリオだとは思えませんでした。

やがて主人公は、にやけ顔のクラスメイト早乙女君と仲良くなる。

早乙女君は今は無き“玉電”の跡地を主人公を連れ歩いて、「生まれた時代を間違えたかも」とボヤく主人公に「ヤなこといっぱいあるけど、今がいい」と答える。

早乙女君にとって何がそんなに嫌なことなのかは具体的には描かれないし、塾はサボりがちながら落ち着いてて真面目そうな彼がなぜクラスでビリから2番目の成績なのか(ビリは主人公、が乗り移った…って、めんどくさくなってきたな)、その理由はさだかではないけれど、主人公がこの時点で唯一“友だち”と感じることができた存在であることはよくわかる。

わかるんだけど、早乙女君は主人公にとって彼の進路を決定づけるほどの非常に大切な存在であり、そして絶望と孤独から主人公を救い出した重要な存在であるにもかかわらず、その辺はいまいち伝わりにくく、というより、どう考えたってこれはまだ全然彼の人生の途上の話で、友だちはとても「大切」ではあっても「絶対」ではない、いつかは友だちに頼ることからも卒業しなければならないということを知ってしまっている年だけとってしまった我が身としては、これはなんだかいたずらに「希望、のよーなもの」を与えられただけな気だけして、ひどく残酷というか、大人からの無責任な慰めにも感じられたのだった。

…って自分で何書いてんのかわかんなくなってきたけど。

よーするに、他のクラスのカワイイ女の子と仲が良かったり、その気になればすぐ友だちを作れちゃうようなヤツがなんであんなにクラス中から無視されたり苛められてたのか、どーもよくわからないんである。

主人公と、主人公が乗り移った少年は“別人”だから、ってことなのかもしれないが。

映画の中に「逃げ場所」を作らないのは、主人公が安易に現実逃避しないように作り手が枷をはめているのかもしれないが、やはりせっかく絵を描くのが好きという設定ならば、その「絵」をストーリーにもっと絡めることはできなかったのだろうか。

とにかく一つ一つのエピソードが有機的につながっていなくて、それぞれが散文的な単発の出来事でしかないために(それが「現実」だから、ということかもしれないが)、物語としての盛り上がりがない。

そして、この映画最大の飛び道具“眼鏡とってもやっぱりブス”な眼鏡女子、佐野さん。

ブスキャラだけど眼鏡とったら実は美人、というのがアニメなんかじゃおなじみのパターンだったりするけど、この映画はそんなお約束に真っ向から挑戦するように我々に「現実」を見せつけてくれるのだった。

何しろこの子の「うっとーしさ」は尋常ではない。クラスメイトだったら思いっきり“蹴りたい背中”(使い方間違ってる?)である。

吃音気味で語尾に必ず「うんうん」とうなづいてみせる癖。主人公を前にするととたんに挙動不審な態度になる。この時の身体の動きが超絶的なまでにイラつかせる。

まさに「苛めてください」といわんばかりのキャラ。

『借りぐらしのアリエッティ』(感想はこちら)の発狂ババァ、ハルさんとともに2010年の「ウザキモ大賞」を進呈したい。

この人と主人公のふれあいは「いい話」みたいに演出されてるけど、別に仲が良かったわけでもないのに、何かといえば主人公に向かって「今までの小林君と違う」と言い張り「同じイジメられっ子だから仲間だと思った」と告げるところなど、納得しかねるキャラクターである。

エンドロールで佐野さんの「中の人」が宮崎あおいだったと知った時の驚きといったら。それだけ見事な声の演技だった、ということかもしれないけど。

もしも実写だったら、子役の頃の宮崎さんではまったく説得力がないキャスティングですが。

そんな佐野さんを主人公は自分ちで襲おうとする。

観ててマジでキレそうになった。

もうこの時点で僕は、この中坊がどうなろうがどーでもいい気分になっていた。

中学生を描いた映画といえば、話題になった中島哲也監督、松たか子主演の『告白』(感想はこちら)が思い浮かぶ。

あの映画は愉しめました。悲惨な話ではあるけれど、それでもフィクションとして引いた眼で安心して観ることができたから。

二階建ての家に住む金持ちの母子にも大量殺戮を企てる中学生にもなんのリアリティも感じなかったので。

しかし、この映画『カラフル』はそうではなかった。

冴えなくてクソつまらない日常。

自分を気遣ってくれてる母親に心ない言葉を浴びせ続ける息子。

ウンザリする現実がそこにある。

…こう書くと、何かこの映画がとても「リアル」だ、といってるみたいだけど、かならずしもそうともいえなくて、たとえばわざわざ母親に不倫なんかさせて少年の自殺の動機の一つにしなくても、出来のいい兄貴に対する劣等感から荒れたり母親につらく当たることは普通にあるわけでしょう。

麻生久美子が声をアテてる母親はよかったんだけど。

2000年に作られた中原俊監督、森田芳光脚本による実写版は未見ですが、今回の再映画化については「アニメーション」で作られる必然性が全然感じられなかった。

原監督が、写実的な事物をあえてアニメで描くことで何気ない風景や人の表情、仕草までもが意識的に見えるように、と考えただろうことはわかるんだけれど(似たようなことを以前、高畑勲監督が言っていた)、だったらやっぱりそういうのは実写でこそ観たい。

プラプラの声を演じた“まいける”も、そのまんま実写でやればいいじゃん、と思った。

たとえば宮崎駿も細田守もピクサーも、どんなに美術が実写っぽく描かれていても彼らの映画には「アニメ」だからこその飛躍やデフォルメ、「見る喜び」と感動がある。

この作品にはそういうものが見当たらなかった。

先ほどの玉電のくだりも、せっかく出したのならすでに存在しない玉電に主人公が乗るイメージシーンぐらいあってもよかったのではないか。

クドいけど僕はこの映画が苦手です。

二度と観たいと思わない。

なんでそこまで嫌悪感を抱くのかうまく表現できないけど、もう生理的にダメ、としかいいようがない。

大切なことを訴えているのはわかる。

でもそれを説教するんではなくて、“気づかせて”ほしかった。

プラプラの最後の質問。

「生きてる?」

胸を張って「YES.」と答えられる人は、むしろこの映画を観る必要はないでしょう。

生きる意欲を失いかけている人、絶望感に苛まれている人は観てみるといい。

そして少年の姿をした天使に「二度と死ぬなよ」と優しく諭されて主人公のように涙を流したのなら、まだ生きていけるかもしれない。

嫌いだ嫌いだと言いながら、けっきょく長々と書き連ねてしまいました。

それは、この映画を観たことでひとまず今日という日を生きることができたから。

だから僕も主人公に倣って、どっかの誰かさんへつぶやいてみよう。

「僕は“とりあえず”生きてます」

映画館で観てた高校生ぐらいの女の子たちが泣いていた。

何か少しだけ救われた気がした。

以上は2010年に書いた感想です。

このアニメ『カラフル』を観て「実写でやればいいじゃん」と思った、という感想を書いたけど、そしたら今年になって原監督の初の実写映画が公開されることに。

この『はじまりのみち』は往年の日本映画の巨匠、木下恵介監督を描いた作品らしいけど、公開からすでにけっこう経ってて上映館も1日の上映回数もかぎられているので、観に行けるかどうかはちょっとわかりません。

それでも『カラフル』をさんざん批判した手前、では実写ではどうなのかをたしかめてみたい、という気持ちはあります。

いずれ鑑賞できれば、と思っています(※『はじまりのみち』の感想はこちらです)。

関連記事

『百日紅~Miss HOKUSAI~』

![カラフル [DVD] カラフル [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/61fQhiYSdGL._SL500_.jpg)